Storie di santi, monaci e pastori

Le leggende degli eremi

della montagna

Il “panorama” dall’affaccio sulle Gole dalla grotta eremitica di Santa Maria Scalena. L’eremita di San Marco alloggiava proprio di fronte a questo ipogeo

di Gabriele Vecchioni

(foto di Antonio Palermi, Carlo Perugini e Gabriele Vecchioni)

Con questo articolo si chiude la trilogia dedicata agli eremi rupestri dei Monti Gemelli, con le leggende legate ai diversi ambienti visti nei pezzi precedenti (qui il primo articolo e qui il secondo) . Sono narrazioni (brevi!) che hanno come protagonisti frati, santi e pastori; alla fine di ogni “capitolo”, una breve nota esplicativa.

Per iniziare, qualche riga dalla guida escursionistica “I Monti Gemelli” (1995), scritta con l’amico Narciso Galiè: «Le leggende traggono origine dal bisogno del “magico”, dell’incomprensibile: le fa nascere la proiezione di angosce o di desideri. Sono storie fantastiche ma, al tempo stesso, “più vere della verità” perché sono sentimento puro, non mediato dalla ragione: non sono la narrazione di quello che è successo ma di quello che si vorrebbe fosse successo».

Il foro attraverso il quale sarebbe precipitato il demonio, “fulminato” da San Francesco

San Francesco e il Demonio. La storia è ambientata all’eremo di San Francesco alle Scalelle (o de Calvario), situato sulla sinistra orografica del Salinello e così denominato perché vi si accedeva salendo alti gradoni di roccia. La tradizione vuole che, nel 1215, il Santo di Assisi, in visita alla città di Ascoli, avesse voluto visitare l’area di Macchia, attratto dalla voce che numerosi eremiti avevano trovato rifugio nelle grotte della zona; qui avrebbe incontrato i resti di un eremo in un ampio sgrottamento, ritenendolo adatto alle sue meditazioni.

Un giorno, dopo aver predicato agli abitanti del borgo, il futuro santo stava tornando alla grotta scelta come asilo temporaneo; scelse di fermarsi in preghiera all’ombra di una grossa quercia, ma… «Ad un tratto ecco piovere da ogni parte pulci e pidocchi di smisurata grandezza, tanto da somigliare a rospi. Essi si infilavano, come fossero ammaestrati e grandemente affamati, sotto la logora veste di Francesco, e cercavano rabbiosamente le carni e mordevano per ogni dove quali feroci tarantole. Le mani benedette, che avean carezzato il lupo d’Agobbio e dato libertà alle tortore, staccavano a fatica dalle aride membra i voraci, ma essi seguitavano a cadere numerosi dal cielo, come grandine a maggio (Raniero Giorgi, 1935)».

Nella chiesa ascolana di San Gregorio c’è uno degli affreschi più antichi (1290) che ha come protagonista San Francesco, canonizzato da appena sessant’anni. Il santo assisiate è raffigurato nell’atto di predicare agli uccelli. Ai piedi del santo, il committente dell’affresco gli tocca il saio

Sulla ripa opposta del torrente, Francesco vide il «demonio cornuto, sogghignante» per averlo disturbato durante la sua meditazione; gli puntò contro il bastone, dal quale uscì una folgore fragorosa che lo fece precipitare verso l’Abisso. La leggenda racconta la prodezza balistica di San Francesco come se fosse stato un colpo di fucile a colpire Satana; il Giorgi scrive che il Santo avrebbe esclamato «Se questo bastone fusse uno schioppo, io ti spareria», nonostante la polvere da sparo non fosse stata ancora inventata (fu realizzata dal monaco tedesco Schwarz nel 1354, più di un secolo dopo la morte del Santo).

Su una pietra (il “sasso di San Francesco”) sarebbero rimaste impresse le impronte del ginocchio e della mano del Santo intento a “prendere la mira”.

Il racconto utilizza uno schema narrativo frequente: l’impronta è la testimonianza della presenza della divinità (in questo caso del Santo) e la volontà manifesta di voler essere ossequiato in quel posto.

L’eremo di Santa Maria Maddalena, sul versante meridionale della Montagna dei Fiori, dove sono ambientate le due leggende “pastorali”

Le leggende dell’eremo di Santa Maria Maddalena in Monte Polo. Il toponimo del romitorio si rifà all’antico nome della Montagne dei Fiori, dovuto al paulus, il cippo ligneo che i pagani usavano come ara estemporanea per omaggiare i loro dei. L’eremo nacque nel sec. XIII e fu abbandonato tre secoli dopo, divenendo rifugio di pastori; la campana dell’antica struttura fu trasferita nella chiesa di Macchia da Sole.

Il pastore e la statua. La leggenda risale al secolo XVIII e racconta di un pastore che utilizzava la spelonca quando ancora vi era conservata una statua lignea della Vergine. Il pecoraio, in probabile stato di allucinazione per la lunga solitudine in compagnia dei suoi animali, ordinò alla statua di fargli trovare una zuppa di fagioli al ritorno dal pascolo quotidiano. Assodato che la statua non gli aveva obbedito, accese un fuoco, alimentandolo proprio con il simulacro, e mettendosi a dormire. Al risveglio, trovò solo le scarpe della Madonna: la statua si era allontanata dall’energumeno, andando a sistemarsi autonomamente nella chiesa di Macchia. L’immagine fu rubata dagli abitanti di Ripe e posizionata nella chiesa del loro borgo: fu l’inizio di una lunga diatriba, risolta solo nel 1763, con un accordo di “restituzione” della statua, riportata a Macchia in solenne processione.

Quello che rimane della cappellina dell’eremo di Santa Maria Maddalena

La “spiegazione” di questa storia ce la dà Franco Regi, nel suo volume Montagna nostra (1992): «Questo racconto sublima banali storie di rivalità tra le comunità per i diritti di sfruttamento della Montagna, legato al taglio del bosco e al pascolo».

Le ossa dei frati. Alla fine dell’Ottocento, alcuni caprai, nella convinzione che l’eremo nascondesse chissà quali ricchezze (una storia antica…), scavarono buche profonde sul pavimento di terra della grotta. La ricerca fruttò solo le povere ossa dei monaci morti e sepolti in quel luogo, dopo una vita di penitenza e di rinunce. Contrariati, i pastori gettarono i resti nella scarpata sottostante. La sera stessa, dopo il pascolo, le capre si rifiutarono di entrare nella grotta-ovile; tornati al borgo di Macchia, fu loro consigliato di recuperare i resti e di dare loro degna sepoltura. Così fecero e le capre tornarono ad entrare nella caverna.

Scavare nelle grotte è una delle operazioni più frequenti dei “cercatesori”: la convinzione che in luoghi “segreti” siano nascosti tesori è radicata nell’immaginario collettivo.

La via (Fosso Il Vallone) seguita da Fra’ Sigismondo per tornare all’eremo di Sant’Angelo in Volturino

I fiori di fra’ Sigismondo. La poetica storia è ambientata a Sant’Angelo in Volturino, un romitorio situato a più di 1.300 metri sul livello del mare, sul versante ovest della Montagna dei Fiori (quello che domina la valle del Castellano); è l’eremo storicamente più importante, da cui dipendevano tutti gli altri del rilievo. Il nome gli deriva da San Michele Arcangelo (l’Angelo per antonomasia) e dai vultures, gli avvoltoi che contendevano il luogo ai monaci.

A metà del Quattrocento, nella struttura cenobitica erano rimasti solo tre monaci. Alla fine dell’inverno, con il priore in visita ad altri cenobi, i due frati si recarono in città per reintegrare le provviste ormai scarse. Al ritorno, arrivati al ponte di Santo Spirito, a Porta Cartara, le loro strade si separarono: fra’ Sigismondo prese la ripida via diretta, che saliva per le Piagge; l’altro proseguì per Castel Trosino, optando per una via più lunga ma più comoda. Quest’ultimo, lungo il cammino, sentì suonare le campane dell’eremo e pensò che il confratello l’avesse preceduto. Arrivato al romitorio, lo trovò deserto e si mise in cerca del compagno; trovò solo tracce vistose di sangue: fra’ Sigismondo era stato attaccato e ucciso dai lupi che avevano trascinato per la montagna il corpo esanime del frate «mentre l’angelo suonava a gloria la campana dell’eremo quasi a salutare l’ingresso trionfale dell’asceta in Cielo», come ci racconta Raniero Giorgi nel suo “Angeli e lupi” (1963). Ogni anno, a primavera, nel Vallone, una “striscia” di fiori rossi ricorda il sacrificio del frate.

L’ingresso alla cavità di Santa Maria Scalena

La storia ricalca leggende tipiche di romitori montani abruzzesi: anche sulla Majella, luogo mitico di santi romiti, si ricordano campane che suonano da sole per annunciare lieti eventi. Nel caso di Sant’Angelo, l’ignoto autore della storia voleva forse celebrare l’ormai prossima “chiusura” della storia secolare del cenobio con una leggenda poetica.

Il peccato dell’eremita. Il romito protagonista dell’aneddoto “abitava” l’eremo di San Marco della Montagna di Campli, poco più di un budello nel calcare delle pareti delle Gole del Salinello, di fronte a Santa Maria Scalena: un luogo scomodo che garantiva una vita dura che, a sua volta, assicurava la salvezza dell’anima propria e degli altri.

La storia è stata raccolta dalla viva voce dei paesani di Macchia da Edoardo Micati, noto studioso e autore di diversi testi sulla montagna abruzzese. Lo scritto è in dialetto abruzzese ma facilmente comprensibile e mantiene la freschezza del racconto orale.

«… Tra la Madonna i Scalelle e Sammarche si sta quase facce a facce…», tanto che piegando un ramo gli eremiti riuscivano a passarsi il setaccio per la farina. «Mo’ ‘stu Sammarche ‘na matina si alza e a vedé nu tembe molte conturbate disse: “Oh, che tempo cattivo, che tempo brutto”. Quande che jose a rpiaga’ la rame [andò a piegare di nuovo il ramo], per riavè la farine, nni i si piegò cchiù, pecché dice ca sole a dice… “Che tempo cattivo, che tempo brutto” c’avé fatte peccate».

L’arrivo alla grotta dell’eremo. In primo piano, i resti di una piccola frana

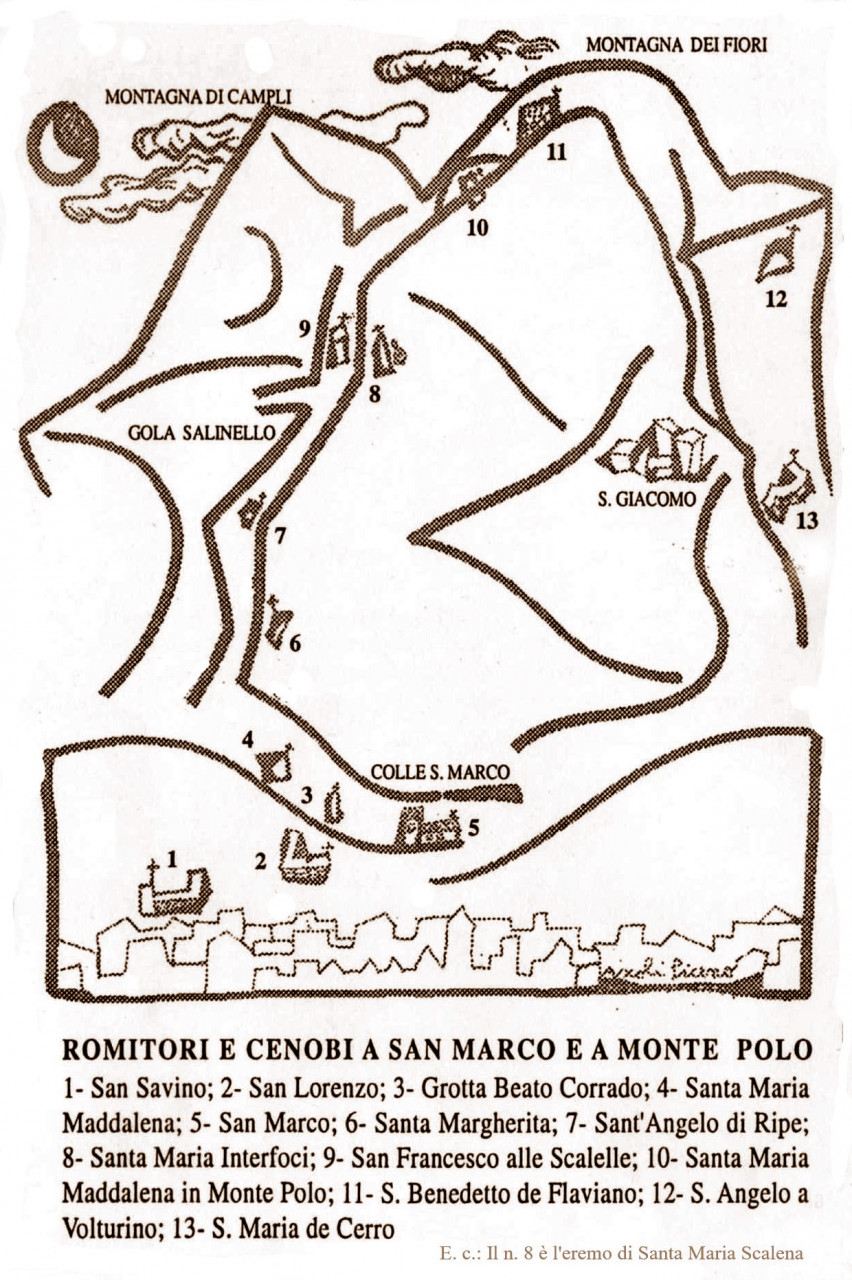

Mappa dei romitori e dei cenobi della Montagna dei Fiori (da Iconografi, cat. 1994)

Torna alla home page

Per poter lasciare o votare un commento devi essere registrato.

Effettua l'accesso oppure registrati

- 25 Apr - Lo striscione in Piazza Arringo, il questore Fusco: «Nessuna azione repressiva, solo controllo di routine» (0)

- 5 Apr - “Festival della Canzone Ascolana”, conferme e novità per la 20esima edizione (0)

- 5 Apr - Ascoli, a Gubbio arriva il terzo pari di fila (0-0) e un punto che avvicina la salvezza matematica (0)

- 5 Apr - La Capitaneria di Porto partecipa alla “Run 4 Hope” (0)

- 5 Apr - Ad Arquata “299 Stelle”: musica e memoria per non dimenticare (0)

- 5 Apr - Gubbio-Ascoli, Di Carlo: «Ci è mancato solo il gol. Playoff? Non molleremo fino alla fine» (0)

- 5 Apr - Si ferma a Spinetoli la Ciclovia che doveva correre verso il mare: la piena del Tronto ha inghiottito più di 200 metri di pista (Foto) (0)

- 5 Apr - Atletico Ascoli – Chieti: calcio d’inizio alle ore 15 al Del Duca (0)

- 5 Apr - Grave trauma alla mano: 68enne a Torrette con l’eliambulanza (0)

- 5 Apr - Perché il “San Pietro martire” è di Donatello, presentato il libro sulle riflessioni dopo il restauro (0)

- 5 Apr - Samb-Sora, cresce l’attesa: Zini in dubbio, torna Battista, ballottaggio Paolini-Orfano (0)

- 5 Apr - “Non lo sono fare, ma l’ho fatto…”, mostra del Centro Diurno (0)

- 5 Apr - Le storie di Walter: Gianfranco Salvi e la “Carlo Erba” (0)

- 5 Apr - Nuovo semaforo sul lungomare, il Comune conferma: «Si farà sul ponte dell’Albula» (0)

- 5 Apr - NurSind denuncia: «Emodialisi in crisi all’ospedale di Ascoli, gravi carenze» (0)

- 5 Apr - Villa Sgariglia ancora nel mirino di ladri e vandali: l’Arengo cerca a chi affidarla ma occorrono i requisiti per sostenere i costi (0)

- 5 Apr - L’innovazione approda nell’edilizia del territorio con il corso “Building 4.0: realtà mista e aumentata in cantiere” (0)

- 5 Apr - Palariviera, ecco le nuove uscite in sala (0)

- 5 Apr - Nasce ad Ascoli il Roma Club “Paolo Battista” per seguire i giallorossi (0)

- 5 Apr - Erasmus+, certificazione di eccellenza per la Provincia di Ascoli (0)

- 18:10 - Lo striscione in Piazza Arringo, il questore Fusco: «Nessuna azione repressiva, solo controllo di routine»

- 17:18 - La casa rurale: aspetti del paesaggio campestre del Piceno

- 14:50 - Quando scappa, scappa: fermano il treno e scendono per fare pipì

- 13:52 - Tante auto lungo le strade rese viscide dalla pioggia: raffica di incidenti

- 13:10 - 25 Aprile, uno striscione "a tema" sul muro di un'attività commerciale: ma arriva la Polizia

- 12:41 - Ascoli celebra il 25 Aprile tra memoria e partecipazione giovanile (Foto)

- 11:20 - Barbecue a San Marco, gli impianti di Monte Piselli e Fioravanti "ghigliottinato dai comunisti": cos'è successo in Consiglio Comunale

- 10:00 - Notte a Colle San Marco: centinaia di ragazzi hanno sfidato le previsioni meteo (Foto)

- 09:23 - Nuova area camper ad Astorara, approvato il progetto esecutivo

- 08:33 - Incidente stradale nella notte: tre ragazzi in ospedale, uno è grave

- 01:12 - Mare inquinato alla foce del Tronto, l’onorevole Cataldi vuol vederci chiaro e interroga i ministri

- 19:50 - Samb, massima concentrazione nelle ultime due gare ma incombe già il futuro

- 19:30 - Un 25 aprile con l’ombrello:

allerta gialla su tutta la regione - 19:02 - Donazione organi e tessuti, l'Aido di Ascoli sempre in prima linea (Video)

- 18:21 - Il saluto del presidente della Banca del Piceno Sandro Donati all’ex vice direttore generale Francesco Merletti

- 17:34 - Quando Papa Francesco si recò ad Arquata nel 2016: «Arrivò senza avvisare e volle restare da solo per pregare e piangere nelle tendopoli»

- 16:30 - Ricostruzione, fondi per la "casa" della Sindone di Arquata

- 16:06 - Montalto, annullato lo spettacolo "Il dio bambino" del 30 aprile

- 14:28 - La partita dal divano: "Volevo essere un duro, però non sono nessuno"

- 13:07 - "Il legame tra cibo e cinema": se ne parla a Fritto Misto

- 15 Apr - Lutto nel Piceno per Alessandro Ballatori: aveva solo 14 anni

- 15 Apr - Rimane vittima di un colpo d’arma da fuoco: muore uomo di 75 anni

- 25 Apr - 25 Aprile, uno striscione “a tema” sul muro di un’attività commerciale: ma arriva la Polizia

- 25 Apr - Incidente stradale nella notte: tre ragazzi in ospedale, uno è grave

- 18 Apr - Altro furgone “vittima” del sottopasso di Via del Commercio

- 18 Apr - Massimo Boldi tra le cento torri: l’icona del cinema italiano in visita ad Ascoli

- 18 Apr - Ascoli e via D’Ancaria ricordano l’oste “Middio” e Adele Cappelli

- 18 Apr - Tre giorni a Sestri Levante-Ascoli, Pulcinelli sui social: «Club non più in vendita»

- 19 Apr - Grosso incendio nel capannone della Italservizi a Porto d’Ascoli

- 17 Apr - Monti della Laga, motocrossisti mascherati intimidano una coppia di ambientalisti

- 20 Apr - “La Milanesiana”, sarà Rita Pavone ad aprire la kermesse che farà tappa ad Ascoli per l’ottava volta

- 15 Apr - Alla piazzetta delle Caldaie tutti col naso all’insù per lo ‘spettacolo’ della demolizione di un edificio (Video)

- 22 Apr - Remo Orsini racconta Orsolini e la passione per le rovesciate: «Con quella in spiaggia iniziò la favola»

- 22 Apr - Al Conclave per eleggere il nuovo Papa anche un cardinale ascolano, monsignor Giuseppe Petrocchi

- 21 Apr - Lutto a Castignano e San Benedetto: si è spenta Maria Giovanna Siliquini

- 15 Apr - Teramo-Samb 1-2, ricorso respinto, risultato omologato, Moretti squalificato per una giornata

- 15 Apr - Ascoli, a Sestri Levante per evitare lo spettro playout: le combinazioni per la salvezza aritmetica

- 25 Apr - Barbecue a San Marco, gli impianti di Monte Piselli e Fioravanti “ghigliottinato dai comunisti”: cos’è successo in Consiglio Comunale

- 16 Apr - Centro storico di Ascoli, residenti esasperati: «Senza parcheggi, ci sentiamo cittadini di serie B»

- 21 Apr - Mondiali di scuccetta, si rinnova la tradizione: vince il 15enne Marco Colaci

Rss

Rss Facebook

Facebook