I maestri del fuoco

e le carbonaie della montagna

di Gabriele Vecchioni

I mestieri tipici della gente di montagna erano legati alla pastorizia e all’economia del bosco; nell’area dei Monti della Laga e in quella dei Monti Gemelli erano diffuse attività legate alla produzione di legna da ardere e del carbone.

Un’immagine semplificata di una carbonaia da un manuale francese dell’Ottocento

Quest’ultima occupazione, poeticamente descritta da Gabriele D’Annunzio nell’Alcyone («Sui pianori selvosi ardon le carbonaie, solenni fuochi in vista», 1902) non costituiva, da sola, una fonte di reddito sufficiente al mantenimento: serviva quindi per integrare il magro bilancio familiare. Era un lavoro duro e impegnativo, effettuato da specialisti che dovevano restare nei boschi il tempo necessario alla preparazione della catasta di legna (la carbonaia vera e propria) e al governo del fuoco.

Nella nostra zona, il centro che, più degli altri, ha legato il nome alla produzione artigianale del carbone di legna è Colle, la frazione più elevata (974 metri) di Arquata del Tronto; fino a poco tempo fa, era possibile imbattersi in carbonaie approntate già nelle immediate vicinanze dell’abitato. Anche Colle, come altri centri della nostra montagna, ha subìto danni notevoli a causa del sisma del 2016-17, che hanno modificato lo stile di vita degli abitanti anche se qualcuno, in maniera pertinace, cerca di mantenere viva la tradizione.

Nella faggeta è facile incontrare piccole aree pianeggianti, spesso sorrette da muretti a secco: sono le “piazzole”, aie carbonili per la produzione del carbone, ormai abbandonate. A sinistra, sulla Montagna dei Fiori; a destra, sul Monte della Farina

Nel vicino Maceratese, un’area vocata era Cessapalombo, dove esiste un interessante Museo delle Carbonaie nel settecentesco Palazzo Simonelli, nella frazione Tribbio di Montalto. Ad Ascoli Piceno, fino agli anni ‘50 del Novecento, i carbonai della vicina Valle Castellana consegnavano a domicilio il carbone per i fornelli (in molte case c’erano ancora le “fornacelle”), usando fondaci affittati nel quartiere alto della città (la Piazzarola) come punto di appoggio per la merce e per gli animali da soma.

L’arte di “trasformare” il legno in carbone è conosciuta fin dall’antichità (sono stati i Fenici a diffonderla nell’area mediterranea, come ausilio alla lavorazione della ceramica e del vetro) e i carbonai erano autentici maestri del fuoco, per la conoscenza dell’equilibrio sapiente che permetteva al fuoco di “cuocere” la legna (spesso, l’operazione era chiamata “la còtta”) nella rustica fornace della carbonaia e trasformarla in carbone.

Nella foto di qualche anno fa, una carbonaia costruita a regola d’arte. Le zolle di terra alla base e la copertura di terra fine impedivano una combustione troppo rapida della legna, così da permettere la produzione del pregiato carbone di legna (ph. T. Cacciatori)

Una premessa. Prima di analizzare la costruzione della carbonaia e il lavoro indotto, è necessaria una premessa. L’utilità della produzione di carbone, diffusa in tutto il mondo, deriva dal fatto che il prodotto è più leggero (di circa 5 volte) della legna dalla quale si ottiene, e meno ingombrante; fino a metà del Novecento, il carbone è stato largamente adoperato anche in città per usi casalinghi.

Le carbonaie permettevano, inoltre, di sfruttare aree boschive marginali, cedui acclivi e mal ubicati, come ben descrive questo brano (A. Porto, V. Battista, 1994): «La carbonizzazione rende possibile l’utilizzazione dei boschi da combustibile sfavorevolmente ubicati rispetto alle vie di smacchio (in quel caso, sono particolarmente difficili le operazioni di trasporto delle piante abbattute fino al luogo di raccolta e di carico) e di trasporto (la legna, trasformata in carbone, subisce una diminuzione di peso intorno ai 4/5)».

Costruzione di una carbonaia. Fase preparatoria (immagini scattate nella valle del Chiarino, ph C. Ricci)

Senza addentrarci in complicati discorsi tecnici, giova ricordare che il carbone vegetale, prodotto con la “cottura” di legname proveniente da boschi, brucia senza odori; quello industriale è di minore qualità perché viene prodotto utilizzando legname di scarto.

La costruzione della carbonaia. Nella stagione propizia, i carbonai salivano per i sentieri della montagna e, individuata una zona idonea ai margini del bosco, creavano aree piane (le “piazze”), spesso sostenute da muretti a secco (alcune di queste sono ancora rinvenibili, con tracce del carbone prodotto). La preparazione era laboriosa perché dalla precisione del livellamento dipendeva l’omogeneità della combustione e, quindi, la qualità del prodotto finale.

Una volta preparata l’area, veniva tracciata, con uno spago fissato a un perno, una circonferenza che costituiva il limite esterno della struttura. Si costruiva poi la carbonaia, accumulando verticalmente tronchetti di faggio e di altre essenze vegetali (càrpino, orniello, roverella; dal leccio si otteneva il pregiato “cannello”) di un metro circa di lunghezza e di pezzatura decrescente (per “chiudere” man mano gli spazi tra i vari tondelli), fino ad arrivare al limite segnato sul terreno.

Si veniva così a formare un solido emisferico (la cupola) alto circa 2 metri, che veniva coperto da uno strato di foglie e di terra (il mantello), spesso una trentina di centimetri. Il fogliame chiudeva gli interstizi tra i tronchetti e le zolle di terra umida isolavano la struttura dall’aria, impedendo alla combustione di procedere troppo rapidamente e alla legna di bruciare. Per terminare la costruzione della struttura erano necessari 4-5 giorni.

Carbonaia pronta per l’accensione

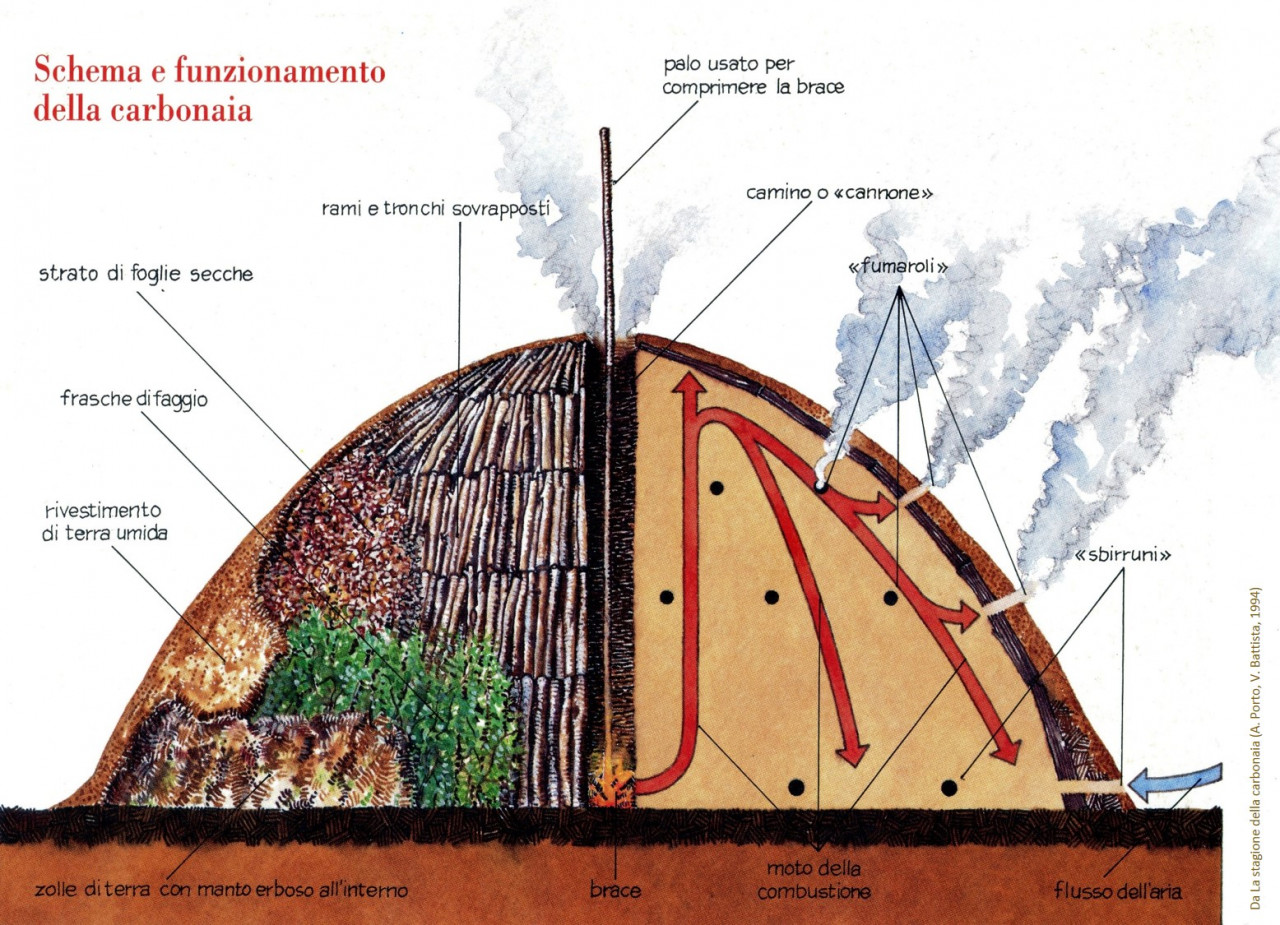

L’accensione della carbonaia. Una volta coperta di terra, la catasta veniva “accesa”, con l’introduzione di brace ardente nel camino costruito al centro della struttura, alimentando la combustione con l’immissione di legname di piccola pezzatura. Veniva così innescato un processo di combustione in carenza di ossigeno che portava alla carbonizzazione del legno. L’avvenuta carbonizzazione veniva annunciata dal cambio di colore del fumo che usciva dalle “fumarole” (come spiegato in seguito). Il processo completo riduceva il peso della legna e facilitava la lavorazione e il trasporto del prodotto finito. Tra accensione e “governo della piazza”, il tempo necessario per completare la produzione di carbone servivano circa 15 giorni di lavoro continuativo.

La formazione del carbone. Il processo di formazione del carbone si basa sull’isolamento del legno dall’aria, per evitare che l’ossigeno incendi la carbonaia. La “cottura” (il termine tecnico del processo è “pirolisi”) avviene a temperature comprese tra i 400 e i 500°C, in tre fasi: fino a 150°C avviene la disidratazione del legno e la liberazione di oli essenziali (o eterici, ricchi cioè di “essenze”); tra i 150 e i 250°C si disperdono i gas (principalmente anidride carbonica e ossido di carbonio) e si distillano liquidi acquosi; tra i 250 e i 500°C avviene la pirolisi vera e propria e vengono liberate tutte le sostanze volatili. L’odore diventa pungente, per la presenza di acido acetico.

La carbonaia è accesa (ph. C. Ricci)

Vicino alla parte sommitale della struttura vengono praticati dei fóri, per facilitare la combustione. Man mano che la “cottura” procede si fanno altre aperture, più in basso, per “spostare” la combustione. Il fumo che esce serve a capire se il “lavoro” è terminato, cioè se il carbone è pronto.

Ancora Porto e Battista descrivono questo metodo, empirico ma preciso; scrivono infatti: «Quando la carbonaia è accesa e la temperatura interna supera i 100 gradi, per prima cosa si vede uscire dai fori fumo biancastro carico di vapor d’acqua (fase di essiccazione); successivamente, si ha fuoriuscita di fumo denso giallo-bruno, di odore catramoso (fase di distillazione) e, infine, di fumo bianco azzurrognolo trasparente, denotante che il processo di carbonizzazione è ultimato; ha inizio quello dannoso della combustione». I carbonai esperti, appoggiando le mani sulla struttura e premendo, “sentono” il caratteristico scricchiolio della legna carbonizzata.

Un mestiere in bianco e nero: avvolto dal fumo quasi come un personaggio dantesco, uno degli ultimi carbonai della Laga controlla la regolarità della combustione (ph. S. Taffoni)

La lenta operazione di carbonizzazione andava sorvegliata giorno e notte con attenzione, per evitare che la legna, attizzata dalle brezze notturne, prendesse fuoco e la carbonaia si incendiasse, mandando in cenere il materiale accatastato e il lavoro svolto. Si lasciava poi raffreddare l’impianto; successivamente, la carbonaia veniva smantellata in 1-2 giorni (la cosiddetta “scarbonatura”) per poter recuperare il carbone che, posto in sacchi di iuta, veniva trasportato a valle a dorso di mulo, per essere commercializzato. Per produrre un quintale di carbone serviva mezza tonnellata di legna più altri 200 chili circa per tenerla accesa il tempo necessario.

Una riflessione. Le carbonaie sono ormai in disuso per l’arrivo di nuove forme di riscaldamento e di cottura del cibo (l’elettricità e il gas) che hanno reso obsoleto questo lavoro. La produzione di carbone per mezzo delle carbonaie è diventata un’attività quasi museale più che produttiva; è però importante, soprattutto per ragioni di memoria storica, conservare il ricordo di tali attività lavorative, anche se ormai residuali.

Perché interessarci di cose ormai perdute? Ci risponde un poeta, Andrea Zanzotto (1921-2011): «Come la traccia scritta lasciata dall’uomo, è memoria il canto di un uccello nel bosco, lo spirare del vento o il rombo della valanga. Lo è soprattutto l’eco misteriosa di una lingua che era in noi e che noi abbiamo perduta….

Schema e funzionamento di una carbonaia (spiegazione nel testo)

Le sale del Museo delle Carbonaie a Cessapalombo (MC)

Guidata dal mulattiere, una carovana di animali risale il pendio verso i punti di raccolta del carbone (ph. N. Cesari)

Torna alla home page

Per poter lasciare o votare un commento devi essere registrato.

Effettua l'accesso oppure registrati

- 25 Apr - Barbecue a San Marco, gli impianti di Monte Piselli e Fioravanti “ghigliottinato dai comunisti”: cos’è successo in Consiglio Comunale (0)

- 5 Apr - “Festival della Canzone Ascolana”, conferme e novità per la 20esima edizione (0)

- 5 Apr - Ascoli, a Gubbio arriva il terzo pari di fila (0-0) e un punto che avvicina la salvezza matematica (0)

- 5 Apr - La Capitaneria di Porto partecipa alla “Run 4 Hope” (0)

- 5 Apr - Ad Arquata “299 Stelle”: musica e memoria per non dimenticare (0)

- 5 Apr - Gubbio-Ascoli, Di Carlo: «Ci è mancato solo il gol. Playoff? Non molleremo fino alla fine» (0)

- 5 Apr - Si ferma a Spinetoli la Ciclovia che doveva correre verso il mare: la piena del Tronto ha inghiottito più di 200 metri di pista (Foto) (0)

- 5 Apr - Atletico Ascoli – Chieti: calcio d’inizio alle ore 15 al Del Duca (0)

- 5 Apr - Grave trauma alla mano: 68enne a Torrette con l’eliambulanza (0)

- 5 Apr - Perché il “San Pietro martire” è di Donatello, presentato il libro sulle riflessioni dopo il restauro (0)

- 5 Apr - Samb-Sora, cresce l’attesa: Zini in dubbio, torna Battista, ballottaggio Paolini-Orfano (0)

- 5 Apr - “Non lo sono fare, ma l’ho fatto…”, mostra del Centro Diurno (0)

- 5 Apr - Le storie di Walter: Gianfranco Salvi e la “Carlo Erba” (0)

- 5 Apr - Nuovo semaforo sul lungomare, il Comune conferma: «Si farà sul ponte dell’Albula» (0)

- 5 Apr - NurSind denuncia: «Emodialisi in crisi all’ospedale di Ascoli, gravi carenze» (0)

- 5 Apr - Villa Sgariglia ancora nel mirino di ladri e vandali: l’Arengo cerca a chi affidarla ma occorrono i requisiti per sostenere i costi (0)

- 5 Apr - L’innovazione approda nell’edilizia del territorio con il corso “Building 4.0: realtà mista e aumentata in cantiere” (0)

- 5 Apr - Palariviera, ecco le nuove uscite in sala (0)

- 5 Apr - Nasce ad Ascoli il Roma Club “Paolo Battista” per seguire i giallorossi (0)

- 5 Apr - Erasmus+, certificazione di eccellenza per la Provincia di Ascoli (0)

- 11:20 - Barbecue a San Marco, gli impianti di Monte Piselli e Fioravanti "ghigliottinato dai comunisti": cos'è successo in Consiglio Comunale

- 10:00 - Notte a Colle San Marco: centinaia di ragazzi hanno sfidato le previsioni meteo (Foto)

- 09:23 - Nuova area camper ad Astorara, approvato il progetto esecutivo

- 08:33 - Incidente stradale nella notte: tre ragazzi in ospedale, uno è grave

- 01:12 - Mare inquinato alla foce del Tronto, l’onorevole Cataldi vuol vederci chiaro e interroga i ministri

- 19:50 - Samb, massima concentrazione nelle ultime due gare ma incombe già il futuro

- 19:30 - Un 25 aprile con l’ombrello:

allerta gialla su tutta la regione - 19:02 - Donazione organi e tessuti, l'Aido di Ascoli sempre in prima linea (Video)

- 18:21 - Il saluto del presidente della Banca del Piceno Sandro Donati all’ex vice direttore generale Francesco Merletti

- 17:34 - Quando Papa Francesco si recò ad Arquata nel 2016: «Arrivò senza avvisare e volle restare da solo per pregare e piangere nelle tendopoli»

- 16:30 - Ricostruzione, fondi per la "casa" della Sindone di Arquata

- 16:06 - Montalto, annullato lo spettacolo "Il dio bambino" del 30 aprile

- 14:28 - La partita dal divano: "Volevo essere un duro, però non sono nessuno"

- 13:07 - "Il legame tra cibo e cinema": se ne parla a Fritto Misto

- 12:29 - Lavori sulla pista ciclabile, il sindaco Romani: «L'augurio è di finirli prima di settembre»

- 11:44 - Elezioni Rsu scuola, pubblica amministrazione e sanità: Cgil primo sindacato in provincia

- 10:43 - Lungomare, lavori in standby dal 15 giugno

- 10:01 - Il brigadiere Guerino Patani festeggia 108 anni: una vita dedicata alla comunità, alla patria e alla famiglia

- 09:09 - Palariviera, ecco i film in sala

- 00:30 - Mare contaminato alla foce del Tronto: rilevati alti livelli di batteri fecali

- 15 Apr - Lutto nel Piceno per Alessandro Ballatori: aveva solo 14 anni

- 15 Apr - Rimane vittima di un colpo d’arma da fuoco: muore uomo di 75 anni

- 18 Apr - Altro furgone “vittima” del sottopasso di Via del Commercio

- 18 Apr - Massimo Boldi tra le cento torri: l’icona del cinema italiano in visita ad Ascoli

- 18 Apr - Ascoli e via D’Ancaria ricordano l’oste “Middio” e Adele Cappelli

- 18 Apr - Tre giorni a Sestri Levante-Ascoli, Pulcinelli sui social: «Club non più in vendita»

- 19 Apr - Grosso incendio nel capannone della Italservizi a Porto d’Ascoli

- 17 Apr - Monti della Laga, motocrossisti mascherati intimidano una coppia di ambientalisti

- 20 Apr - “La Milanesiana”, sarà Rita Pavone ad aprire la kermesse che farà tappa ad Ascoli per l’ottava volta

- 25 Apr - Incidente stradale nella notte: tre ragazzi in ospedale, uno è grave

- 15 Apr - Alla piazzetta delle Caldaie tutti col naso all’insù per lo ‘spettacolo’ della demolizione di un edificio (Video)

- 22 Apr - Remo Orsini racconta Orsolini e la passione per le rovesciate: «Con quella in spiaggia iniziò la favola»

- 21 Apr - Lutto a Castignano e San Benedetto: si è spenta Maria Giovanna Siliquini

- 22 Apr - Al Conclave per eleggere il nuovo Papa anche un cardinale ascolano, monsignor Giuseppe Petrocchi

- 15 Apr - Teramo-Samb 1-2, ricorso respinto, risultato omologato, Moretti squalificato per una giornata

- 15 Apr - Ascoli, a Sestri Levante per evitare lo spettro playout: le combinazioni per la salvezza aritmetica

- 16 Apr - Centro storico di Ascoli, residenti esasperati: «Senza parcheggi, ci sentiamo cittadini di serie B»

- 21 Apr - Mondiali di scuccetta, si rinnova la tradizione: vince il 15enne Marco Colaci

- 23 Apr - Sosta selvaggia, arriva l’app per segnalare i furbetti: il parere dei cittadini

- 21 Apr - Le storie di Walter: la libreria “Minerva” nei racconti di un vecchio marinaio

Rss

Rss Facebook

Facebook