Via Metella, sulle orme di Annibale

tra realtà e leggenda

Il Monte Foltrone (Montagna di Campli) dal Girella. La base della montagna è “tagliata” da una strada: l’antica Metella?

di Gabriele Vecchioni

(foto di Claudio Ricci e Gabriele Vecchioni)

Il corso del fiume Tronto è l’attuale confine amministrativo tra le regioni Marche e Abruzzo ma non è sempre stato una linea di confine: in epoca romana, era quasi al centro (geografico) della V Regio augustea, il Picenum. Poco più a sud, si gettano nell’Adriatico i torrenti Vibrata e Salinello; l’azione millenaria di quest’ultimo, favorita anche dalla geologia dell’area, ha creato l’ambiente straordinario delle Gole del Salinello.

La viabilità romana nell’Italia centrale

Qualche tempo fa alle Gole fu dedicato un articolo (leggilo qui), analizzandole sia dal punto di vista naturalistico sia da quello storico (l’intero comprensorio è un autentico scrigno di emergenze tanto da essere inserito entro i confini di una Riserva Naturale).

Prima di occuparci dell’argomento del pezzo (la Via Metella), vediamo il quadro storico del Piceno che, all’epoca, era già entrato stabilmente nell’orbita d’influenza di Roma, potenza locale emergente. Nel sec. IV AC il popolo dei Piceni letteralmente scompare dalla scena storico-politica: la parte settentrionale del suo territorio di riferimento era stata occupata dai Galli Senoni e, a sud, si erano infiltrate popolazioni sabine, sostituendosi alle antiche tribù. Con la Battaglia delle Nazioni (295 AC) a Sentinum (l’attuale Sassoferrato, nel Fabrianese), iniziò la romanizzazione definitiva del comprensorio.

Riproposizione grafica del cippo di Vallorino (dis. G. Vecchioni)

All’interno del territorio piceno, la valle del Salinello era percorsa da un’antica via commerciale che risaliva lo stretto passaggio tra i Monti Gemelli, una “via del sale”, identificata da alcuni storici come un ramo della più importante Salaria e denominata successivamente Via Metella.

Le strade utilizzate per il trasporto del sale e quelle che si collegavano con la Salaria erano conosciute popolarmente come “Salare” (N. Palma, sec. XIX). La via della quale ci stiamo occupando risaliva la valle del Salinello, attraversava il Bosco Martese e arrivava alle attuali frazioni della Valle Castellana. Il percorso rimase attivo fino al Medioevo per il traffico del sale, minerale indispensabile, nei tempi antichi, per la conservazione dei cibi e per la concia delle pelli (per capirne l’importanza, si pensi che il termine “salario” – la paga dei soldati romani – deriva proprio dalla parola “sale”, che veniva distribuito come parziale pagamento).

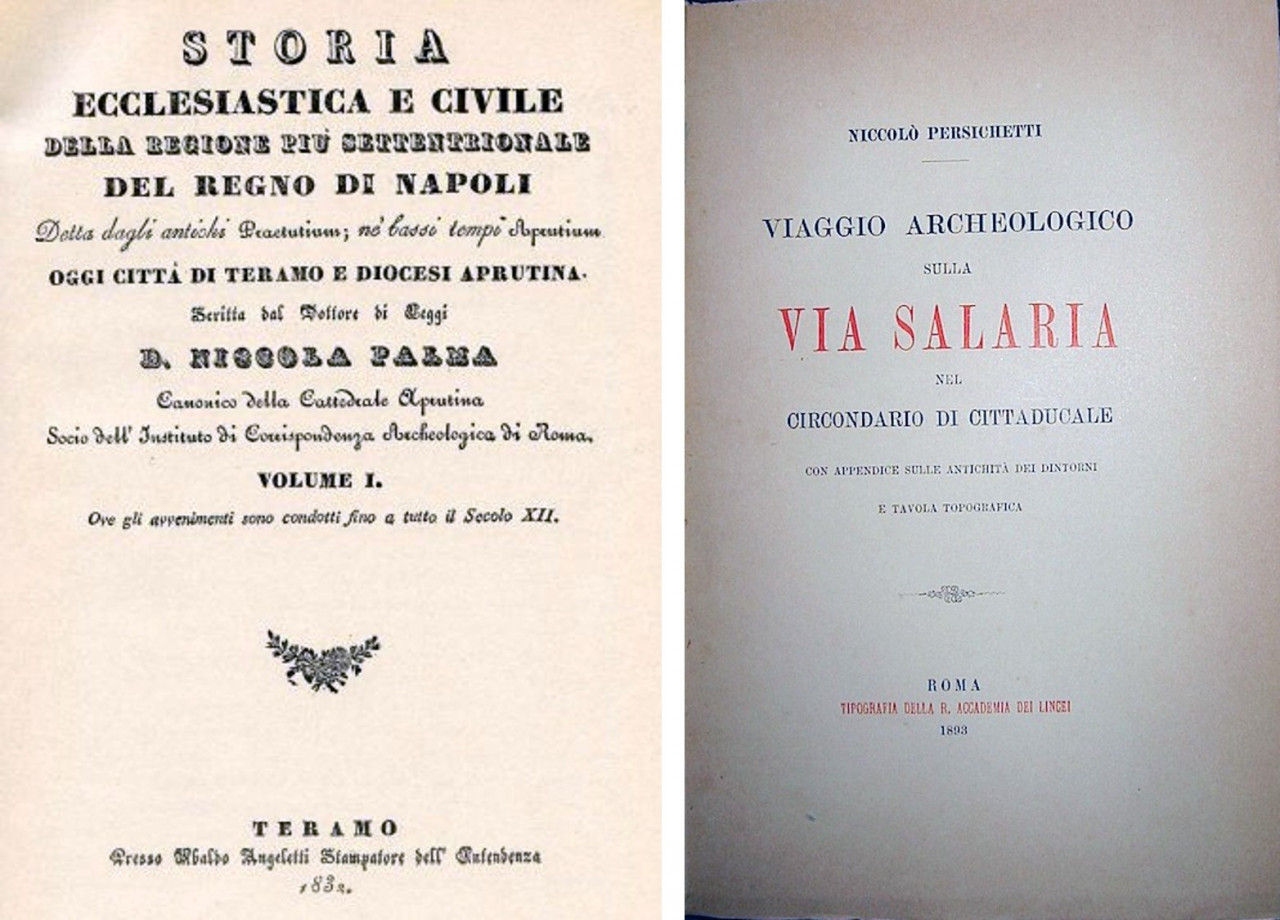

A sinistra, il frontespizio del volume di Niccolò Palma; a destra, quello del Persichetti

La Via Metella. Nelle righe successive saranno citati solo due autori, le cui opere sono facilmente reperibili in rete: l’“inventore” della Via Metella, Niccolò Palma (in realtà, della via si sono occupati anche altri, come il Martelli e l’accumolese Cappello) e il suo principale critico, Niccolò Persichetti.

Nel 1823, a Vallorino, contrada rurale di Sant’Omero, in un monumento sepolcrale (con tanto di scheletro) fu rinvenuto un cippo miliario (ora al Museo Archeologico di Teramo) con l’incisione CAECILIUS METELLUS/ CXIX/ ROMA: il nome del console Lucio Cecilio Metello e la cifra CXIX (119).

Una delle sterrate nell’area di Ceppo

Lucio Cecilio Metello (soprannominato “Diademato” per il bendaggio usato per coprire una ferita sulla nuca) fu un personaggio politico della Roma repubblicana; nominato console nel 117 AC, sarebbe stato lui a far (ri)aprire o restaurare la via che il Palma denominò con il suo nome (nella Roma antica, era consuetudine che le principali strade prendessero il nome del console promotore).

Niccola Palma, e storico camplese vissuto a cavallo tra i secc. XVIII e XIX, ipotizzò l’esistenza di un’altra Via Salaria (da lui denominata “Via Metella”), passante per la stretta valle del Salinello; la prova indiziaria più convincente era quella ottenuta sommando le distanze delle varie tappe del percorso presunto (Roma, Cittareale, Amatrice, Valle Castellana, valle del Salinello, Vallorino, passando per Garrufo e Faraone): il risultato era 119, quello delle miglia incise sul cippo lapideo («… un cilindro o piuttosto un cono tronco dell’altezza di poco men di tre palmi, di pietra calcarea lacustre sul cui fusto leggevasi… »).

Il Lago di Scandarello da Pizzo di Sevo. È un bacino artificiale assente all’epoca di Annibale

La prima edizione del lavoro del Palma è del 1830; la seconda edizione (postuma) è del 1890. L’autore scrisse che «Questa via più breve della Salaria, passava per Vallorina, quindi per la valle Castellana, scavalcava gli Appennini tra Pizzo di Sevo e Pizzo di Moscio al Guado di Annibale e scendeva nel territorio d’Amatrice».

Un piccolo inciso: il termine “guado” (dal latino vadum) che di solito si associa all’attraversamento di un corso d’acqua, in realtà indicava un luogo sicuro (nel senso di “comodo”) per il transito ed era applicabile anche a zone montane.

Un tratto della Via passava per il Bosco Martese (da «Marte sedente»), vasta area boscata che il Palma descrive attraversata da una «strada resa rotabile dalla mano dell’uomo e in parte selciata (prima compruova della Metella e del suo corso)».

Panorama da Pizzo di Sevo. Da sinistra, ben riconoscibili il Monte dell’Ascensione e i Monti Gemelli

Un’altra «compruova» era costituita dal Castello di Macchia o Manfrino (al quale è stato dedicato un articolo, leggilo qui), costruito nel sec. XIII su uno sperone di roccia, a circa 1.000 metri di quota, voluto dallo svevo Re Manfredi, figlio naturale di Federico II, e del quale rimangono resti imponenti. Il Palma sosteneva che fosse stato alzato su rovine di un castrum romano che controllava la Gola; recenti ricerche archeologiche hanno però smentito questa ipotesi.

La critica più autorevole fu quella di Niccolò Persichetti, studioso della viabilità romana (si autodefiniva “Ispettore dei monumenti antichi”) che, nel suo Viaggio archeologico sulla via Salaria (1898), dedica un intero capitolo (il IX, Delle pretese vie di Annibale e Metella e del milliario CXIX di S. Omero) alla confutazione della teoria del Palma (e di altri, a partire dal Martelli), di diversi decenni prima.

Traccia di sentiero alla Macera della Morte

Dopo aver descritto brevemente il territorio dell’Amatriciano oggetto della sua ricerca (menzionando, tra l’altro, la «Maceria della Morte»), il Persichetti riporta che «Sul versante meridionale poi del Pizzo di Sevo, che si protende nella provincia aquilana, all’altezza di circa 2.100 metri dal mare, evvi la traccia d’una via la quale dagli abitanti i villaggi posti in quei pressi è chiamata con doppio nome: di Tracciolino o di Via di Annibale».

Seguiamo il Persichetti che, con parole evocative, descrive la sua ricognizione: «Portatomi adunque su quell’alte ed aspre montagne, dalle quali però, tra un silenzio profondo ma dolce e soave, si gode uno spettacolo pieno d’ incanto, ho trovato che, andando dai monti di Campotosto verso quelli d’Amatrice, e passando lungo la catena che si ricongiunge al Pizzo di Sevo, s’incontrano parecchi sentieri, più meno dirupati od interrotti da burroni, il più largo e più alto dei quali è quello distinto appunto con gli anziriferiti nomi di Tracciolino o Via di Annibale».

Il cippo confinario n. 592, «alle Macerie della Morte», attuale segnacolo dell’incontro tra le tre regioni Marche, Abruzzo e Lazio (ph A. Palermi)

L’autore distrugge meticolosamente il sogno di quanti avevano ipotizzato il passaggio del condottiero cartaginese nella “nostre” contrade (demolendo le “prove” portate dal Palma): «L’impressione quindi che io ne ho ricevuto è stata quella d’un qualunque sentiero montano, aperto da pedoni e da cavalcature, allargato dalle pioggie, dai geli e disgeli, che, trovando un terreno argilloso poco compatto, gli hanno formato una specie di scarpata a monte, usato per la pastorizia a preferenza degli altri sentieri perché il più utile, e conservato dallo stesso passaggio degli armenti.

L’idea quindi che quella traccia o sentiero sia opera di Annibale, che egli il quale aveva parecchie vie per andare o tornare comodamente dall’agro palmense, abbia invece portato il suo esercito sulla Maceria della Morte e sul Pizzo di Sevo a 2.100 metri d’altezza, per poi fare una precipitosa discesa, tale idea, dico, è, se non altro, un volo di fantasia, una chimera».

Vertiginosi affacci nell’area della Macera della Morte («…per poi fare una precipitosa discesa, N. Persichetti, 1898»)

Per quanto riguarda la “prova” della colonnetta di travertino (il cippo di Vallorino), il Persichetti ritiene che «il milliario medesimo in origine non fu collocato ove si rinvenne e fu forse trasportato su quell’altura per servirsene nella costruzione del sepolcro in che fu trovato».

La via di Annibale. La fama della Via Metella deriva, in gran parte, dal fatto che vi sarebbe passato il condottiero cartaginese Annibale Barca con il suo esercito, dopo la battaglia del Trasimeno (217 AC) e prima di quella di Canne (216 AC), entrambe con esiti disastrosi per i Romani. Il generale avrebbe imboccato il percorso a Cittareale, raggiungendo Amiternum e proseguendo per Amatrice, la Macera della Morte, il Bosco Martese, le attuali Pascellata e Leofara e la valle del Salinello, fino ad arrivare alla costa adriatica, dove avrebbe fatto riposare uomini e animali.

Ancora una “strada” dell’area di Ceppo, località del comune di Rocca Santa Maria

Polibio (sec. II AC) scrive che il generale sarebbe giunto in una ricca regione (il Piceno) affacciata sul mare; lì avrebbe curato dalla scabbia uomini e animali, con abluzioni di vino vecchio (forse vino cotto?). Non è possibile in questa sede, dilungarsi nell’analisi dell’affascinante ipotesi; la storia (o leggenda) del passaggio del Cartaginese ha avuto, nel corso del tempo, grande seguito anche se non mancarono opinioni contrarie, tenendo conto che Annibale aveva al seguito un contingente imponente di oltre 20.000 uomini e 6.000 cavalieri, oltre a una carovana di migliaia di muli per le salmerie e qualche elefante (una “colonna” di diversi chilometri di lunghezza).

La via, oggi. Qualche tempo fa, la sezione ascolana del Cai ideò il “Trekking della Metella”, ripercorrendo in tre tappe il presunto percorso di Annibale. La prima tappa è quella che percorre le Gole del Salinello da Ripe di Civitella fino a Leofara, passando per Macchia da Sole. Il secondo tratto arriva a Ceppo, passando per la località Imposte. Durante la terza e ultima tappa si attraversa la Laga fino ad arrivare a Capricchia, nell’Amatriciano, passando per il cosiddetto Guado di Annibale, tra Pizzo di Sevo e Monte Gorzano, la vetta più elevata del Lazio.

Torna alla home page

Per poter lasciare o votare un commento devi essere registrato.

Effettua l'accesso oppure registrati

- 25 Apr - Barbecue a San Marco, gli impianti di Monte Piselli e Fioravanti “ghigliottinato dai comunisti”: cos’è successo in Consiglio Comunale (0)

- 5 Apr - “Festival della Canzone Ascolana”, conferme e novità per la 20esima edizione (0)

- 5 Apr - Ascoli, a Gubbio arriva il terzo pari di fila (0-0) e un punto che avvicina la salvezza matematica (0)

- 5 Apr - La Capitaneria di Porto partecipa alla “Run 4 Hope” (0)

- 5 Apr - Ad Arquata “299 Stelle”: musica e memoria per non dimenticare (0)

- 5 Apr - Gubbio-Ascoli, Di Carlo: «Ci è mancato solo il gol. Playoff? Non molleremo fino alla fine» (0)

- 5 Apr - Si ferma a Spinetoli la Ciclovia che doveva correre verso il mare: la piena del Tronto ha inghiottito più di 200 metri di pista (Foto) (0)

- 5 Apr - Atletico Ascoli – Chieti: calcio d’inizio alle ore 15 al Del Duca (0)

- 5 Apr - Grave trauma alla mano: 68enne a Torrette con l’eliambulanza (0)

- 5 Apr - Perché il “San Pietro martire” è di Donatello, presentato il libro sulle riflessioni dopo il restauro (0)

- 5 Apr - Samb-Sora, cresce l’attesa: Zini in dubbio, torna Battista, ballottaggio Paolini-Orfano (0)

- 5 Apr - “Non lo sono fare, ma l’ho fatto…”, mostra del Centro Diurno (0)

- 5 Apr - Le storie di Walter: Gianfranco Salvi e la “Carlo Erba” (0)

- 5 Apr - Nuovo semaforo sul lungomare, il Comune conferma: «Si farà sul ponte dell’Albula» (0)

- 5 Apr - NurSind denuncia: «Emodialisi in crisi all’ospedale di Ascoli, gravi carenze» (0)

- 5 Apr - Villa Sgariglia ancora nel mirino di ladri e vandali: l’Arengo cerca a chi affidarla ma occorrono i requisiti per sostenere i costi (0)

- 5 Apr - L’innovazione approda nell’edilizia del territorio con il corso “Building 4.0: realtà mista e aumentata in cantiere” (0)

- 5 Apr - Palariviera, ecco le nuove uscite in sala (0)

- 5 Apr - Nasce ad Ascoli il Roma Club “Paolo Battista” per seguire i giallorossi (0)

- 5 Apr - Erasmus+, certificazione di eccellenza per la Provincia di Ascoli (0)

- 11:20 - Barbecue a San Marco, gli impianti di Monte Piselli e Fioravanti "ghigliottinato dai comunisti": cos'è successo in Consiglio Comunale

- 10:00 - Notte a Colle San Marco: centinaia di ragazzi hanno sfidato le previsioni meteo (Foto)

- 09:23 - Nuova area camper ad Astorara, approvato il progetto esecutivo

- 08:33 - Incidente stradale nella notte: tre ragazzi in ospedale, uno è grave

- 01:12 - Mare inquinato alla foce del Tronto, l’onorevole Cataldi vuol vederci chiaro e interroga i ministri

- 19:50 - Samb, massima concentrazione nelle ultime due gare ma incombe già il futuro

- 19:30 - Un 25 aprile con l’ombrello:

allerta gialla su tutta la regione - 19:02 - Donazione organi e tessuti, l'Aido di Ascoli sempre in prima linea (Video)

- 18:21 - Il saluto del presidente della Banca del Piceno Sandro Donati all’ex vice direttore generale Francesco Merletti

- 17:34 - Quando Papa Francesco si recò ad Arquata nel 2016: «Arrivò senza avvisare e volle restare da solo per pregare e piangere nelle tendopoli»

- 16:30 - Ricostruzione, fondi per la "casa" della Sindone di Arquata

- 16:06 - Montalto, annullato lo spettacolo "Il dio bambino" del 30 aprile

- 14:28 - La partita dal divano: "Volevo essere un duro, però non sono nessuno"

- 13:07 - "Il legame tra cibo e cinema": se ne parla a Fritto Misto

- 12:29 - Lavori sulla pista ciclabile, il sindaco Romani: «L'augurio è di finirli prima di settembre»

- 11:44 - Elezioni Rsu scuola, pubblica amministrazione e sanità: Cgil primo sindacato in provincia

- 10:43 - Lungomare, lavori in standby dal 15 giugno

- 10:01 - Il brigadiere Guerino Patani festeggia 108 anni: una vita dedicata alla comunità, alla patria e alla famiglia

- 09:09 - Palariviera, ecco i film in sala

- 00:30 - Mare contaminato alla foce del Tronto: rilevati alti livelli di batteri fecali

- 15 Apr - Lutto nel Piceno per Alessandro Ballatori: aveva solo 14 anni

- 15 Apr - Rimane vittima di un colpo d’arma da fuoco: muore uomo di 75 anni

- 18 Apr - Altro furgone “vittima” del sottopasso di Via del Commercio

- 18 Apr - Massimo Boldi tra le cento torri: l’icona del cinema italiano in visita ad Ascoli

- 18 Apr - Ascoli e via D’Ancaria ricordano l’oste “Middio” e Adele Cappelli

- 18 Apr - Tre giorni a Sestri Levante-Ascoli, Pulcinelli sui social: «Club non più in vendita»

- 19 Apr - Grosso incendio nel capannone della Italservizi a Porto d’Ascoli

- 17 Apr - Monti della Laga, motocrossisti mascherati intimidano una coppia di ambientalisti

- 20 Apr - “La Milanesiana”, sarà Rita Pavone ad aprire la kermesse che farà tappa ad Ascoli per l’ottava volta

- 25 Apr - Incidente stradale nella notte: tre ragazzi in ospedale, uno è grave

- 15 Apr - Alla piazzetta delle Caldaie tutti col naso all’insù per lo ‘spettacolo’ della demolizione di un edificio (Video)

- 22 Apr - Remo Orsini racconta Orsolini e la passione per le rovesciate: «Con quella in spiaggia iniziò la favola»

- 21 Apr - Lutto a Castignano e San Benedetto: si è spenta Maria Giovanna Siliquini

- 22 Apr - Al Conclave per eleggere il nuovo Papa anche un cardinale ascolano, monsignor Giuseppe Petrocchi

- 15 Apr - Teramo-Samb 1-2, ricorso respinto, risultato omologato, Moretti squalificato per una giornata

- 15 Apr - Ascoli, a Sestri Levante per evitare lo spettro playout: le combinazioni per la salvezza aritmetica

- 16 Apr - Centro storico di Ascoli, residenti esasperati: «Senza parcheggi, ci sentiamo cittadini di serie B»

- 21 Apr - Mondiali di scuccetta, si rinnova la tradizione: vince il 15enne Marco Colaci

- 23 Apr - Sosta selvaggia, arriva l’app per segnalare i furbetti: il parere dei cittadini

- 21 Apr - Le storie di Walter: la libreria “Minerva” nei racconti di un vecchio marinaio

Rss

Rss Facebook

Facebook