Le storie di Walter: Silvia Balena, la restauratrice

di Walter Luzi

Le cicatrici e i tanti acciacchi di quasi quarant’anni di cantieri, Silvia Balena, come le sue rughe, le considera come fiere medaglie. Il restauro è il suo lavoro, ma sarebbe meglio definirla un’arte, frutto di una vocazione precoce e prepotente, alimentata negli anni da una passione smisurata.

Si è diplomata con il primo corso triennale per restauratori tenuto in Ascoli dal 1984 al 1986. In affreschi, piuttosto che tele e tavole, perché restare chiusa tutti i giorni nello stesso laboratorio, a vedere le stesse facce e a sentire le stesse puzze, le andava stretto. Meglio fuori diceva. Il destino, almeno in questo, è stato benevolo. Perché, da fuori, non è più tornata.

Ha lavorato infatti in tutte le regioni del centro Italia, dove ha fatto risplendere ancora ville antiche, palazzi e monumenti del passato. Da ultimo ha contribuito a far rinascere il centro storico de L’Aquila, che grazie anche alla sua mano e al suo personale concetto del bello, bello così com’è oggi, forse, non è mai stato. Dieci anni vissuti da lavoratore pendolare, iniziati con quel primo permesso di accesso alla zona rossa che conserva ancora come una reliquia.

Quando fra quelle montagne di macerie impregnate di morte, risultava molto difficile persino riuscire a concepirla una rinascita. Isolati, fra polvere e irreali silenzi, gelo e canicola, in fila per la breve pausa pranzo con il vassoio in mano alle cucine da campo improvvisate, e giornate intere passate a lavorare sulle impalcature, Silvia Balena ha saputo crearsi una fama, meglio, una rispettosa considerazione, che è sempre più difficile da conquistarsi se si è una donna. Soprattutto quando è sola a dirigere un piccolo esercito di uomini.

Lei ha saputo imporsi per capacità e personalità, sue doti già note, dettando tempi e metodi, linee e colori, fino a conferire anima alla materia. Con quei suoi modi spicci, a volte ruvidi. Voluti, a deturpare l’avvenenza, utili, soprattutto, a demolire, da subito, ogni pregiudizio maschilista, ma che vanno anche dritti alla soluzione di ogni problema. Con decisioni sempre improntate al pragmatismo, alla sinergica organizzazione, con un senso pratico che può sconcertare, perché non propriamente femminile, ma sempre finalizzato alla bontà del risultato, non solo estetico, ma complessivo, finale.

Un lavoro, lungo, paziente, duro, intenso, proficuo, in uno sforzo, congiunto e appassionato, teso alla perfezione, fianco a fianco con i dipendenti di una ditta aquilana di quelle virtuose. Guidata da un padre e da suo figlio. Due menti illuminate immuni dal virus subdolo del gap generazionale. Che non concepiscono la mediocrità. Che non lasciano niente al caso. Come lei.

Quel primo corso di restauro

I nonni di Silvia, Quarto Balena e Dora Castelli, classe 1903, due diplomati in Ragioneria, erano stati prima compagni di scuola, e poi di vita per una vita intera. I meno giovani li ricorderanno nella loro rinomata cappelleria in Piazza Roma, dove sugli scaffali fanno la loro comparsa i primi Borsalino.

*Il testo continua dopo le foto

Suo padre, Primo Balena, è stato un grande appassionato di antiche iscrizioni e guerre fra Ascoli e Roma. La sua bellissima mamma, Antonietta Nessi, era milanese. Ha dovuto lasciare troppo presto i suoi sei figli, quando Silvia aveva solo tredici anni. Il primo di una serie di grandi dolori che lei si porterà dentro per sempre. Suo zio, e suo mito, Secondo Balena, invece, noto storico e scrittore, ha firmato molte pubblicazioni sulla Resistenza nel Piceno, il folklore locale e il medioevo. Un Capricorno, zodiacalmente parlando, Silvia cresce alla Piazzarola, scoprendo già da bambina la sua vocazione guardano quei Profeti anneriti nei dipinti del ciclo pittorico di Sant’Angelo Magno, il più grande di Ascoli. Sogna, già allora, di riuscire, un giorno, a riportarli alla luce nei colori originali. Un sogno destinato ad avverarsi anni dopo.

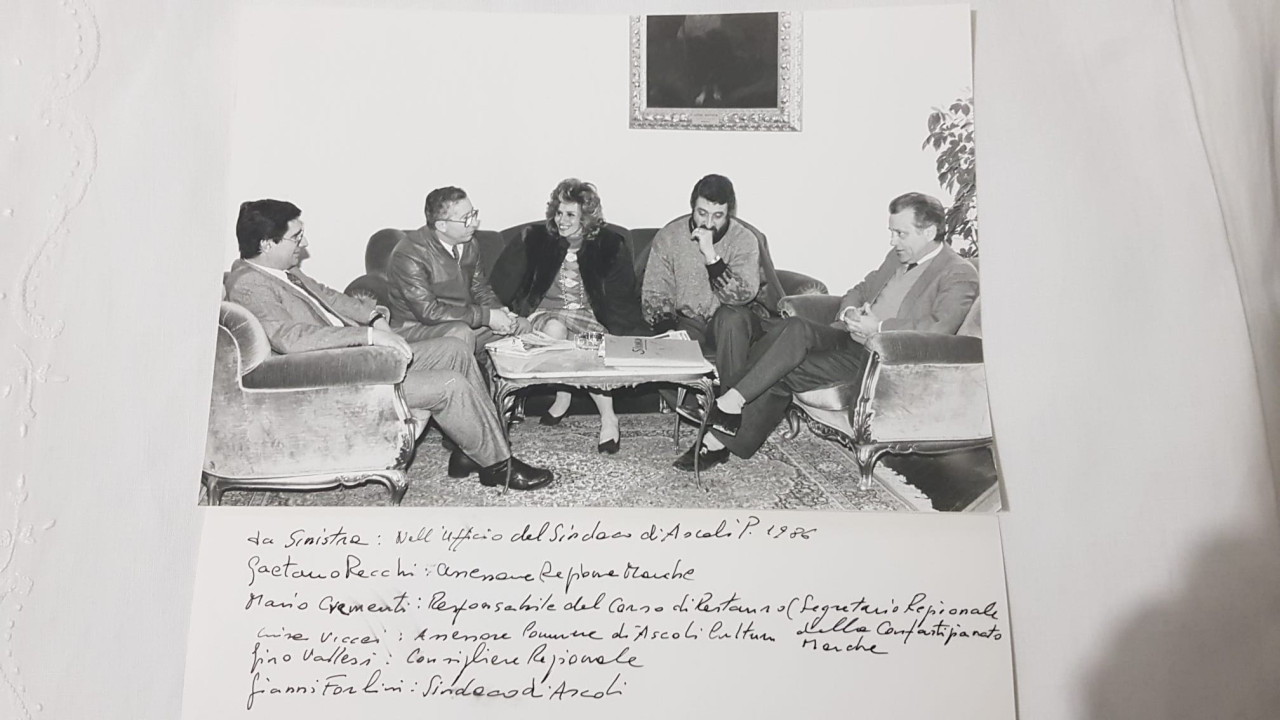

Inevitabili gli studi all’Istituto d’Arte “Licini” della sua città e, subito dopo, l’iscrizione al primo corso di restauro per opere d’arte, istituito in Ascoli per merito dell’allora sindaco Giovanni “Gianni” Forlini e, soprattutto, di Mario Crementi in veste di coordinatore.

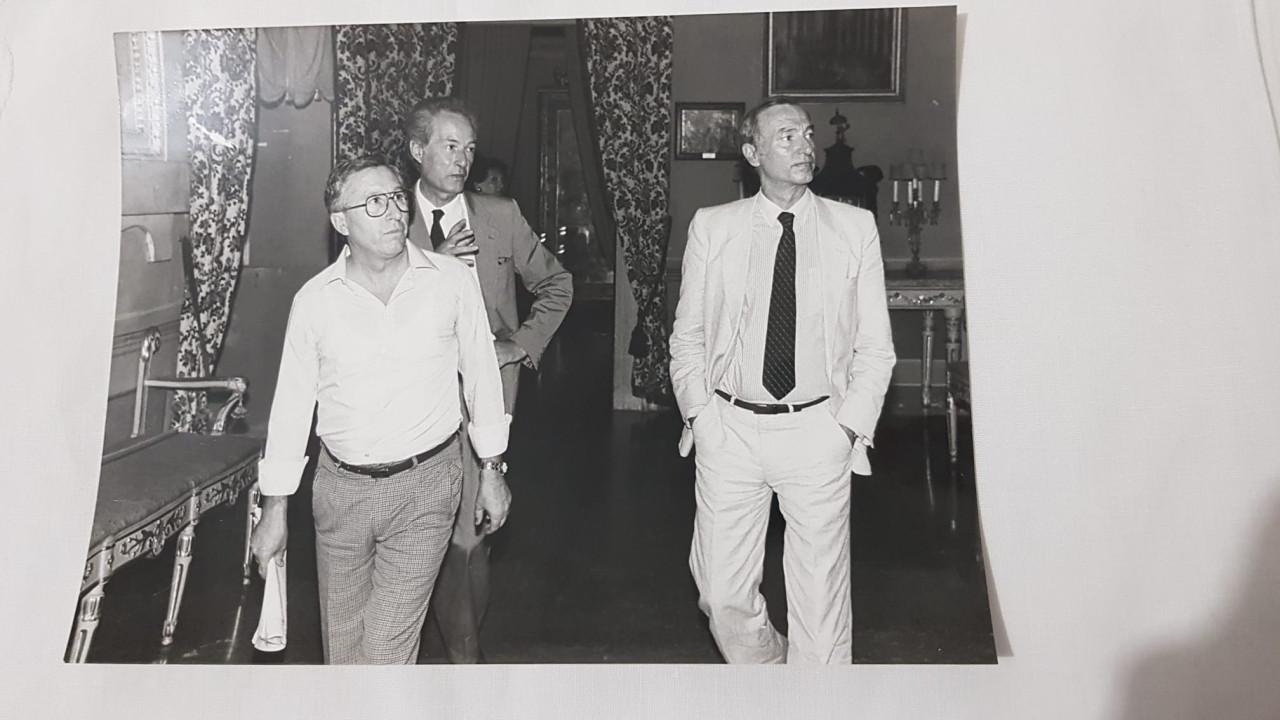

Piero Angela accompagnato in pinacoteca da Seghetti e Crementi n occasione della visita al Corso Restauratori

Una lezione del settore tele-tavole con la restauratrice Rossana Allegri al centro, da sinistra Paola e Mario Crementi, l’assessore regionale Recchi, e Papetti

«Fu quella – racconta Silvia – una iniziativa lodevole e lungimirante in una città d’arte come la nostra. Che resta tale, con o senza terremoti, e che aveva necessità di creare una forza lavoro qualificata in questo ambito».

Quasi tremila ore, fra lezioni teoriche e pratiche. In segreteria Paola Crementi, la figlia di Mario. Docenti ne sono, fra gli altri, Stefano Papetti (Storia dell’Arte e Legislazione beni culturali) Enrico Marini (Chimica) Giovanna Frillici (Biologia) Gaetano Carboni (Disegno) Marinella Pasquinucci (Architettura urbanistica). Altamente qualificati anche gli insegnanti di Laboratorio, Paolo Pecorelli, Rossana Allegri, Lucia Biondi e Paola Bracco e Guido Botticelli, tutti provenienti dal prestigioso Opificio delle pietre dure di Firenze. Il progetto, promosso da Confartigianato, è finanziato dal fondo sociale europeo, ma quando, per un periodo, i fondi vengono meno, è lo stesso sindaco Forlini a garantire personalmente in banca pur di assicurare la prosecuzione delle lezioni senza interruzioni. Altri tempi. Altre sensibilità.

L’esordio alla chiesa della scopa

«Il corso era suddiviso in due specializzazioni – continua Silvia – “Affreschi” e “Tavole e tele”. Io scelsi gli affreschi perché non mi piace star chiusa sempre in laboratorio. Preferisco stare fuori, nei cantieri, uscire. E sono stata accontentata perché da “fuori”, da allora, praticamente, non sono più rientrata».

Dura tre anni, dal 1984 al 1986. Un giorno a settimana di lezioni teoriche, ospitate alla, all’epoca, facoltà di Agraria sul Lungo Castellano e tre di Laboratorio con esercitazioni pratiche, subito sul campo, nella chiesa di Santa Maria della Carità, meglio conosciuta in Ascoli come la chiesa della scopa.

Grazie ai buoni auspici di Gianfranco Salvi, direttore dello stabilimento ascolano, l’operazione di recupero è finanziata dalla Farmitalia Carlo Erba.

«Lavoravamo agli affreschi di Gerolamo Buratti – ricorda sempre Silvia – che non è un artista di poco conto. Ma anche i ragazzi del corso “tavole e tele” grazie a Paolo Seghetti, all’epoca direttore della civica pinacoteca, avevano accesso alle sale per le loro lezioni di Laboratorio».

I ragazzi hanno la possibilità di fare anche delle gite di istruzione all’Opificio delle pietre dure, a Firenze. L’istituto nato nel 1975 dalla fusione con i laboratori di restauro fiorentini, ma fondato nel 1588 dalla famiglia de’Medici. Tutti i loro insegnanti di laboratorio son usciti, come detto, da lì, la scuola più prestigiosa in Italia insieme all’I.C.R., l’Istituto Centrale per il Restauro di Roma. Fresca di diploma Silvia fa tirocinio presso lo studio di Lino Borraccini, un altro piazzarolese doc, responsabile del laboratorio di restauro del Comune.

«Lui mi ha fatto amare ancora di più questo mestiere – confida Silvia – giovanissima infatti ho partecipato, con l’impresa Petrucci, al restauro del prospetto esterno e degli affreschi del Palazzo dei Capitani».

I cantieri prestigiosi

Di lì a poco la costituzione della cooperativa Coral, della quale diventerà direttore tecnico dopo l’uscita, nel 1991, di Paolo Pecorelli, uno dei suoi insegnanti. Nel 1994 lavora a tutti gli apparati decorativi insieme ad una ditta aquilana, la Frezza Spa, al restauro del teatro massimo ascolano Ventidio Basso.

È la prima esperienza, ma di una lunghissima serie, perché gli abruzzesi sono fatti della sua stessa pasta. Tre anni dopo, nel 1997, Silvia esce dalla cooperativa per mettersi in proprio aprendo Restaura. Una Sas che parte con la pulizia della facciata della Banca d’Italia e arriverà a conseguire tutte le certificazioni che le consentono di poter partecipare a gare di appalto per lavori sempre più importanti e prestigiosi.

Piovono commesse e apprezzamenti. Sono belle soddisfazioni. Opera anche nelle zone più remote dell’entroterra nel post terremoto umbro-maceratese del 1997. Matelica, Serravalle del Chienti, Montecavallo, sono fra le tantissime località dove opera. Molto presto può permettersi il lusso di scegliersi lei cantieri e committenti. I più prestigiosi ovviamente. Dal Castello di Caldarola alla collegiata di Offida, dalla Cattedrale di Fermo, alla chiesa di Morro d’Alba, dall’arco di Vanvitelli con tutte le mura del porto di Ancona, a Portella Panunzi, da Piazza del Papa alla Pinacoteca, sempre nel capoluogo dorico. E poi, fra i tanti altri siti, opera a Jesi, Fabriano, dove lavora al recupero dell’eremo dei Silvestrini, e nel magico castello di Rocca Sinibalda, nel reatino. Un evento, quest’ultimo, che avrà una risonanza nazionale.

I criteri

Silvia Balena è la prima ad accedere nei cantieri. Per pianificare gli interventi e impostare i lavori di concerto con le varie Soprintendenze. Rientra solo dopo la conclusione delle attività edili e impiantistiche per eseguire le opere vere e proprie di restauro e conservazione. La sua marcia in più sta nella cura dei dettagli, sia in interno che in esterno.

«Ogni manufatto – ci spiega – va subito conosciuto nelle sue tecniche esecutive, osservato nel suo stato di fatto e classificato per le sue cause di degrado. Il senso del restauro è annullare il danno, la mancanza – continua Silvia – facendo riemergere l’originale reintegrando l’edificio restaurato nel suo contesto. Si devono rispettare il materiale e il sistema costruttivo. È il monumento che parla. È lui a darti le linee guida. Si devono usare sempre gli stessi materiali di costruzione. Se hai mattoni o pietra, non puoi mettere intonaci. E quando questi hanno un senso, la scelta dei colori non può essere dissonante».

Anche il progredire delle tecnologie la aiuta con attrezzature che somigliano molto a quelle dei dentisti. Come l’ablatore a ultrasuoni per disincrostare, o l’atomizzatore, per pulire i decori più delicati senza danneggiarli. Ma quello che ci tiene a sottolineare è l’approccio.

«Le imprese che si aggiudicano questo tipo di lavori delicati – spiega ancora Silvia Balena – spesso non hanno l’accortezza, e forse nemmeno il rispetto necessario, per coinvolgere figure qualificate per un restauro responsabile. La maggioranza di esse si preoccupa infatti solo di non avere rogne con la Soprintendenza, quindi, in presenza di beni protetti da vincoli o buttano giù tutto, oppure li coprono in maniera, il più delle volte, vergognosa. Un malcostume frutto solo di ignoranza, perché la Soprintendenza alle belle arti non penalizza ponendo vincoli, ma spesso aiuta i proprietari con agevolazioni fiscali vantaggiose. Anche se non è un Michelangelo infatti, ogni opera artistica ha comunque un valore documentale e storico da custodire. Quello che abbiamo ereditato dalle generazioni precedenti, noi abbiamo il dovere morale di preservare e mantenere, affinché anche le generazioni successive possano goderne».

Come in contrada Molini Girola di Fermo, quando ha “staccato” da una parete da demolire un’immagine di una Madonna croata per poter incorniciare quella crosta di intonaco affrescato come fosse la tela di un dipinto. Quella Madonna ha così potuto continuare a testimoniare altrove la memoria di un passato che non doveva essere del tutto cancellato. E che, soprattutto, non deve smettere mai di insegnare. Un campo di prigionia.

L’Aquila

Dopo il terribile sisma del 2009 è ancora la ditta Frezza SpA, un’impresa molto quotata e stimata dentro e fuori i confini regionali abruzzesi, a cercarla per avviare la titanica impresa di far rivivere il centro storico aquilano, devastato e svuotato. Prima in subappalto, poi in associazione temporanea di imprese. Dopo le prime esperienze condivise si è già instaurata subito una stima reciproca.

«È una ditta solida – commenta Silvia – a cui piace fare bene le cose che fa, con umiltà e rispetto. I titolari sono due ingegneri, padre e figlio, Armido e Pierluigi Frezza, persone estremamente serie e corrette, signori nel senso autentico della parola. Un raro esempio di generazioni che si tramandano i medesimi valori e l’abnegazione nel loro lavoro. Tutti i loro circa settanta dipendenti hanno frequentato la scuola edile. Non è facile incontrare personale così qualificato al giorno d’oggi. Fare utili si può, anche senza andare a discapito della qualità del lavoro. Loro ne sono la dimostrazione».

Arriva nella zona rossa ancora ingombra di macerie, con i militari che presidiano. Entra a far parte di quel piccolo esercito di maestranze chiamato a ridare solidità, forma e seconda vita a quelle costruzioni disastrate dal sisma, a quelle vie deserte e mute abbandonate da tutti. Le donne capo sono solo due. Lei e Carola, una ingegnere, che sempre i Frezza non hanno remore a mettere, per un paio d’anni, anche lei, al comando dei maschi.

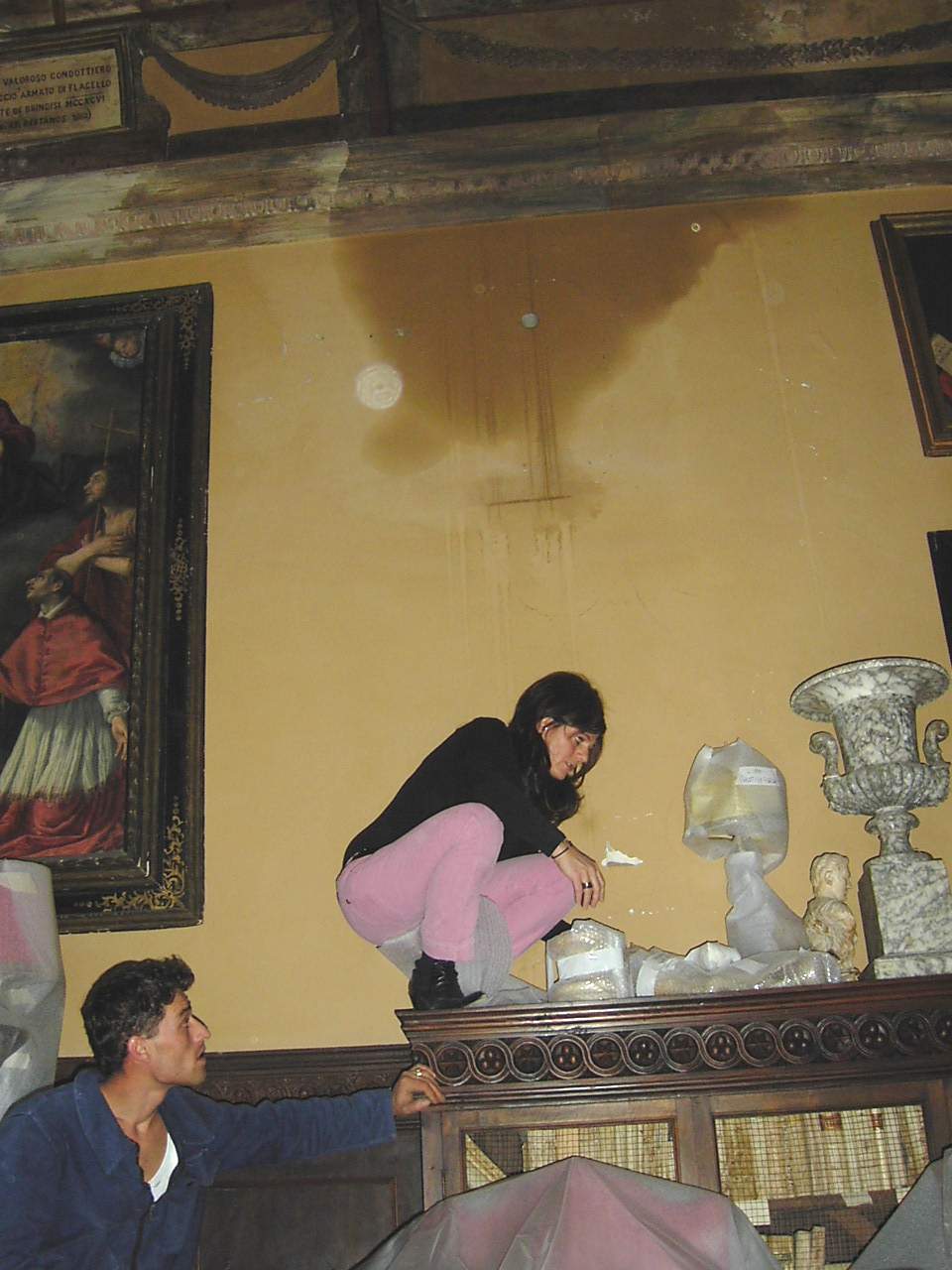

A L’Aquila molti privati si sono consorziati, anche su decine di edifici da recuperare, per ottenere un risultato complessivo finale omogeneo, calibrato, armonioso. Bello da vedere e consono al passato dell’originale. A molti palazzi storici aquilani Silvia ha dedicato, anima e corpo, gli ultimi dieci anni della sua vita. Appollaiata sui tavoloni delle impalcature, anche a molti metri da terra, nella sua tuta bianca da lavoro, scarponi antinfortunistici e caschetto protettivo calcato in testa.

Tutte le foto in cantiere la ritraggono di spalle, sempre irriconoscibile, accucciata, intenta al suo lavoro. Porta sempre cerotti antinfiammatori e, spesso, tutori a quelle mani che hanno saputo fare tanto. Quarant’anni di fatiche, spesso in ambienti freddi e umidi, come quelli assolati e afosi, hanno lasciato segni e malanni sul suo fisico. Brividi e sudore, polveri e rumore, dolori e stanchezza annegati nell’adrenalina di una grande missione da portare a termine. Nell’orgoglio di un risultato finale capace di suscitare generale ammirazione dopo tanta distruzione. I prospetti esterni di molti palazzi storici ristrutturati nel centro de L’Aquila, tornati gioielli fatti con gusto e fedeltà storica, sono opera di Silvia Balena, l’ascolana.

Immagini bellissime del prima, durante e dopo i lunghi e complessi interventi di consolidamento, recupero e restauro, sono stati raccolti in uno straordinario volume fotografico che ne racconta tutte le fasi. Non è la solita pubblicazione pubblicitaria autocelebrativa ad uso e consumo aziendale, ma un vero e proprio atto d’amore per la città. E un attestato sincero di apprezzamento e gratitudine a quanti vi hanno lavorato, con sacrificio e dedizione, ma, soprattutto, con competenza e passione.

Qualche pagina è dedicata anche ad una intervista a Silvia Balena, l’ascolana che ha giocato un ruolo decisivo nelle scelte, sia cromatiche, dunque estetiche, che squisitamente tecniche e organizzative. Individuando i materiali migliori da utilizzarsi, come, soprattutto in esterno, le pitture silossaniche, che hanno le stesse caratteristiche del goretex, traspiranti, idrorepellenti e resistenti nel tempo, o le tipologie di intervento ritenute, a seconda dei casi, più adatte.

Silvia ci ha lasciato la sua mano con le pennellate delle velature finto marmo, che rimarcano le venature di verde e arancione, i colori del ‘700. Recuperando affreschi e stucchi di soffitti che la Soprintendenza alle belle arti abruzzese si è sentita in dovere di vincolare, spesso, dopo il restauro, e non prima. Non solo. Da consulente ha anche suggerito le illuminazioni esterne più adatte per la valorizzazione notturna di quegli antichi palazzi riportati in vita. Perché, spesso, sono i dettagli a fare la differenza.

Il premio

Ha tenuto conferenze sulla sua attività fino a Roma, a Palazzo Venezia, vincendo a fatica la sua timidezza, la ritrosia all’apparire, a sovraesporsi. Suo malgrado è finita anche in filmati Rai sul celebrato restauro del castello di Roccasinibalda, ma il riconoscimento più sentito è stato quello che gli ha tributato la AP Events.

Si è molto stupita infatti quando ha ricevuto, due anni fa, l‘invito per ritirare il premio. Nell’ambito della manifestazione “Amore senza lividi” infatti, l’associazione di promozione sociale le ha assegnato il Picchio Rosa – Arte 2022. Pur senza essere una vip, o la figlia di. Una grande soddisfazione per lei dopo qualche amarezza, e anche grossi dolori, che la sua vita, quasi completamente dedicata al lavoro, come detto, non le ha risparmiato.

«Mi ha fatto molto piacere – ci spiega – soprattutto perché il riconoscimento mi è arrivato dai giovani, che vanno sempre lodati quando si impegnano con passione. Questo ci aiuta a ben sperare nel futuro. In più, loro non hanno avuto molte occasioni per conoscermi bene. Anche perché nella mia città ho potuto sempre lavorare poco, come nella ristrutturazione del teatro Ventidio Basso, ormai trent’anni fa. Poi mi sono occupata anche del portale esterno della chiesa di San Vincenzo e Anastasio. E di quello di San Pietro Martire. Ricordo che rifeci il timpano rosso come lo aveva concepito l’autore, Cola d’Amatrice, prima di me, ma la cosa a qualcuno non piacque. Poi come direttore tecnico, ho seguito i lavori in Pinacoteca e nella “mia” chiesa di Sant’Angelo Magno, ancora sotto shock per la tragica fine del nostro amato parroco don Peppe Laudadio. Per il resto pochissimo altro, e sempre gratis». A proposito.

Nemo propheta in patria

Vale anche per lei. «Da consulente esterno – confessa – devo dire che il comune piceno che mi fa lavorare più di tutti è quello di San Benedetto. Adesso mi sto occupando del restauro delle balaustre storiche di viale Buozzi. Una città che di antico non ha praticamente nulla, si affida ad un professionista per restaurare una balaustra degli anni Trenta, mentre altrove si permettono, e poi si tollerano, autentici scempi».

Che iniziano con l’affidare opere meritevoli di interventi accurati agli imbianchini. «Proprio così – concorda Silvia – la cura dei particolari, la colorazione dei prospetti esterni, sono molto poco curati ad Ascoli. Qui siamo ancora all’età del quarzo, anche se le tecnologie si sono evolute, e certi colori scelti, a volte, non si possono guardare. E poi si tende troppo ad intonacare i muri in pietra. Come a mantenere troppo a lungo, specie in centro, i transennamenti o le perimetrazioni invasive delle aree oggetto di intervento. Segnale di trascuratezza, di scarsa cura, e carente organizzazione del lavoro in una città come la nostra che pure ha visto arrivare tanti soldi per la ricostruzione».

Ma al suo occhio esperto non sfuggono neanche le cose ben fatte. «Per i fabbricati vicini al ponte romano, recentemente ristrutturati, si è fatta una buona scelta dei colori neutri. Ottima l’illuminazione del Palazzo dell’Arengo, pessima invece quella del ponte romano. Peggio ancora quella del teatro romano. A volte ci vuole poco per ottenere grandi risultati. Basta un po’ di senso pratico, di cura dei particolari, ma, soprattutto, di rispetto. Quello che non c’era non ci va fatto. Regola d’oro questa, ignorata nei recenti e discutibilissimi interventi in via delle Stelle e sul ponte di Cecco».

Ma la sua personale concezione del bello va oltre.

«Avrebbe più senso – continua Silvia Balena – portare i turisti dove a piedi non possono arrivare. Penso alla cartiera papale, o alla necropoli longobarda di Castel Trosino, o a Sant’Emidio alle grotte. In Piazza del Popolo più che le erbacce che spuntano sulle facciate, mi fanno orrore le attività a cui è stato permesso di aprire, o le cose che vi si permettono di fare. Come i piatti di plastica serviti sui tavolini di plastica, le serrande scarabocchiate, il moltiplicarsi delle friggitorie. Il cuore della città che diviene come un sobborgo di periferia, fatto di schiamazzi e, talvolta, persino di fumogeni. Teatro di ogni tipo di manifestazione, anche poco consona al prestigio della location, davanti alle pochissime vetrine storiche che ancora resistono. Lo sfregio al monumento sta anche nell’uso che ne fai. Lo storico Caffè Meletti, un monumento appunto, ad esempio, non può restar chiuso quindici giorni per ferie come fosse un barretto qualsiasi».

La Quintana

Un altro amore finito. Anche alla “sua” Piazzarola ha dato più di quanto abbia ricevuto. Dal 1996 cura il corteo e disegna centosessanta costumi storici che realizza insieme all’atelier Oreos Orea della sua amica Luciana. Studia, si documenta, anche per le figure e le coreografie, all’archivio di stato. Disegna lei lo scudo di San Michele Arcangelo su fondo oro 23 carati, e il meraviglioso mantello pensato appositamente per il cavaliere più amato della Piazzarola, il mitico Luca Veneri, un suo caro amico ancora oggi, e che continua a nobilitare altre figuranti femminili del corteo. Silvia inventa pure il personaggio del cartaio, impersonato, fino a novant’anni, dal padre, e della badessa con i suoi fattori ed esattori. E poi i mugnai e i bimbi con le ceste ricolme di pane e di papaveri rossi, l’abito in seta oro della nobildonna Elisabetta Trebbiani a cavallo.

Disegna anche l’abito di una dama d’eccezione, quella della memorabile edizione 1997, Paola Saluzzi, ricordata ancora oggi con grande affetto. Pensa per lei una coreografia con ghirlande di frutta realizzata, grazie al genio del fiorista Francesco Mancini con tralci di alloro fresco. L’anno successivo è proprio Silvia a raccogliere la pesante eredità della Saluzzi nel ruolo più importante, ammirato e criticato, del corteo. Vestirà infatti, dopo non poche titubanze, i panni della dama della Piazzarola.

Rimarrà nel comitato di sestiere, e responsabile proprio del corteo storico, fino alle sue dimissioni, rassegnate nel 2011.

Gli amici e gli amori

Nel 2019, assumendo il ruolo di direttore tecnico per la categoria OS2, ha ceduto tutte le sue iscrizioni e certificazioni professionali in buone mani. Quelle, degne e forti, degli amici aquilani Frezza. Non perché sia stufa del suo lavoro tanto amato. Anzi, Tutt’altro. Ricomincerebbe daccapo tutto, anche subito, ma stare in cantiere per otto ore al giorno, magari a cinque gradi, come a Cingoli qualche settimana fa, comincia a pesarle. Ma il suo lavoro, a cui ha dedicato principalmente grandissima parte dei suoi sessantuno anni, non è stato l’unico amore.

Il padre, a cui era molto legata, l’ha lasciata un anno e mezzo fa. Un altro dolore fra i tanti patiti, che possono indurire il carattere, ma che non riescono ad avvelenare l’animo. Un matrimonio finito alle spalle, due figli, Chiara e Gregorio, un nuovo compagno, che è uomo di cantiere, di lavoro, del fare, anche lui. Chiara, la sua primogenita, ha quasi trentacinque anni. Oggi è prof alla University of West London, e ha tutte le doti naturali di una dama degna della Quintana. Chissà, una di queste prossime estati, forse. Gregorio invece ne ha ventotto, è laureato in Geologia, e dopo due anni di ricerca in campo accademico lavora in Alto Adige. Gli amori di Silvia, come detto, sono tanti. Quello per la montagna, per cominciare, con il trekking e l’arrampicata, corroborate dalle relative digressioni…gastronomiche sempre in ottima compagnia.

Presenza abituale nelle varie tappe del Festival dell’Appennino, affianca e collabora attivamente con la Compagnia dei Folli, che ne cura da sempre la direzione artistica. «Non faccio parte della Compagnia – spiega – ma a Carlo Lanciotti e alla moglie Rita Sansoni mi lega, da tantissimo tempo, un affetto immenso. Condividiamo le stesse passioni, la creatività e la libertà di espressione».

E poi ci sono le amiche del cuore, due sorelle, ormai, per lei. Lucia Celani e Roberta Cavezzi. Una amicizia vera la loro. Antica, solida, e senza tempo. Che non necessiterà mai di restauri.

Articoli correlati

Torna alla home page

Per poter lasciare o votare un commento devi essere registrato.

Effettua l'accesso oppure registrati

- 28 Apr - Fondazione Carisap: eletto il nuovo Consiglio di amministrazione e rinnovato il Collegio dei Revisori (0)

- 8 Apr - Ascoli, Piermarini ai box dopo dieci titolarità di fila: con la Torres può rivedersi Curado (0)

- 8 Apr - E’ morto Vincenzo Scipioni storica figura della politica picena degli anni Novanta (0)

- 8 Apr - Quartiere San Filippo Neri, ecco come cambia la viabilità (0)

- 8 Apr - Samb e Teramo, faccia a faccia: domenica una partita che vale un campionato (0)

- 8 Apr - Caso Atim, il Pd all’attacco: «Sull’Agenzia si riferisca in aula» (0)

- 8 Apr - L’addio di Amedeo Ciccanti a Vincenzo Scipioni: «Con lui ho imparato l’arte della politica» (0)

- 9 Apr - Iginio Straffi e Andrea Agostini presentano il cortometraggio che promuoverà le Marche all’Expo di Osaka (0)

- 9 Apr - Gelate tardive nel Piceno e nelle Marche, fiaccole in campo per salvare ortaggi e frutteti (0)

- 8 Apr - Giardino “Don Rodilossi”, i Maestri del Lavoro: «Occorrono videocamere» (0)

- 8 Apr - Nuovo Liceo “Trebbiani”, firmato il contratto con la ditta incaricata (0)

- 8 Apr - Successo al Palasport Vannicola per il karate marchigiano (0)

- 8 Apr - Presunta maxi frode da 15 milioni nell’import di auto di lusso, indagini della Finanza anche nel Piceno (0)

- 8 Apr - Fondazione Carisap e Confindustria alleate per lo sviluppo delle Pmi marchigiane (0)

- 8 Apr - Ast, potenziata la Pediatria con l’arrivo di tre dottoresse con contratto a tempo indeterminato (0)

- 8 Apr - Non voleva che la relazione fosse finita

e colpisce l’ex con un mattarello (0) - 8 Apr - Mura storiche, assegnati i lavori di riqualificazione (0)

- 8 Apr - “Genetica e biotecnologie per la viticoltura e l’enologia del futuro”: l’incontro a Vinitaly (0)

- 8 Apr - Il Comune di Ascoli Piceno riceve il Premio Nazionale “Amministrazione, Cittadini e Imprese” (0)

- 8 Apr - Nuovo Pickup per la Protezione Civile di Monteprandone (0)

- 21:47 - Fondazione Carisap: eletto il nuovo Consiglio di amministrazione e rinnovato il Collegio dei Revisori

- 20:01 - Canzone d’autore e scrittura creativa per combattere il bullismo

- 19:01 - Parcheggi in Sentina, si allungano i tempi per il completamento delle aree

- 18:15 - Cade in acqua al porto, muore Giuseppe Travaglini (Video)

- 17:40 - Trova 200 euro in una busta sulla scalinata della stazione, consegna tutto ai vigili

- 17:10 - Atletico Ascoli arbitro del campionato

- 15:56 - La partita dal divano: l'Ascoli esce di scena tra i fischi

- 15:45 - Aato 5, Marco Fioravanti lascia la presidenza: per il futuro c'è un sindaco fermano (Video)

- 15:20 - Ristampa e nuova veste per “Le Somiglianze” del poeta dialettale Francesco Bonelli

- 15:04 - Schiavi della droga, minacciano i genitori per ottenere denaro

- 14:46 - “Industria Felix”: ecco le aziende più performanti, affidabili e sostenibili del Piceno. Il premio a Roma

- 14:08 - La senatrice Cucchi ad Ascoli parla col sindaco Fioravanti, ma solo al telefono

- 14:05 - Foce di Montemonaco, Ciancaleoni (Ciip): «Rinnovata la concessione per la captazione idropotabile» Ecco tutti i dettagli

- 13:29 - Maestri del Lavoro, ecco le nuove "stelle" del Piceno

- 12:20 - Antenna 5G: raccolta firme a Montefiore dell'Aso

- 12:00 - Precipita dal secondo piano, ragazzino trasportato d’urgenza in ospedale

- 11:09 - Bombole di gpl stoccate vicino alle abitazioni: scoperte e sequestrate dalla Guardia di Finanza

- 10:17 - «Noi macchinisti di treni merci sottoposti a condizioni di lavoro di grande disagio»

- 10:15 - Festa della Liberazione, corone d’alloro per ricordare i caduti della Riviera

- 09:08 - Ponti antichi abbandonati: da Vallefiorana al Gran Caso, la mappa della vergogna

- 27 Apr - Striscione del 25 aprile, interviene anche l’Anpi: «Siamo preoccupati»

- 27 Apr - Caos 25 aprile, due giorni dopo arrivano altri (penosi) striscioni: polemiche tante, sale in zucca poco

- 25 Apr - 25 Aprile, uno striscione “a tema” sul muro di un’attività commerciale: ma arriva la Polizia

- 25 Apr - Striscione del 25 aprile: un uomo lo strappa, la folla insulta pesantemente l’autore del gesto

- 25 Apr - Striscione del 25 aprile, la Polizia Locale: «Solo controlli di routine, nessuna sanzione o intento repressivo»

- 27 Apr - Bullismo, il racconto di una mamma: «Pezzi di pizza addosso a mia figlia, abbandonata dalle amiche per via del suo fisico»

- 25 Apr - Incidente stradale nella notte: tre ragazzi in ospedale, uno è grave

- 26 Apr - Striscione del 25 aprile, Piazza Arringo sta con Lorenza: «Dall’Arengo nessuna solidarietà» (Video e foto)

- 28 Apr - Maestri del Lavoro, ecco le nuove “stelle” del Piceno

- 25 Apr - Barbecue a San Marco, gli impianti di Monte Piselli e Fioravanti “ghigliottinato dai comunisti”: cos’è successo in Consiglio Comunale

- 25 Apr - Quando scappa, scappa: fermano il treno e scendono per fare pipì

- 25 Apr - Lo striscione in Piazza Arringo, il questore Fusco: «Nessuna azione repressiva, solo controllo di routine»

- 18 Apr - Altro furgone “vittima” del sottopasso di Via del Commercio

- 18 Apr - Massimo Boldi tra le cento torri: l’icona del cinema italiano in visita ad Ascoli

- 18 Apr - Ascoli e via D’Ancaria ricordano l’oste “Middio” e Adele Cappelli

- 18 Apr - Tre giorni a Sestri Levante-Ascoli, Pulcinelli sui social: «Club non più in vendita»

- 19 Apr - Grosso incendio nel capannone della Italservizi a Porto d’Ascoli

- 28 Apr - La senatrice Cucchi ad Ascoli parla col sindaco Fioravanti, ma solo al telefono

- 20 Apr - “La Milanesiana”, sarà Rita Pavone ad aprire la kermesse che farà tappa ad Ascoli per l’ottava volta

- 27 Apr - 25 aprile e polemiche, Fioravanti duro: «Condanna per gli striscioni comparsi nella notte. Da Ricci sciacallaggio politico»

Rss

Rss Facebook

Facebook