Eleuteri racconta l’emigrazione: tra Dean Martin, Annibal Caro e Montegallo

di Walter Luzi

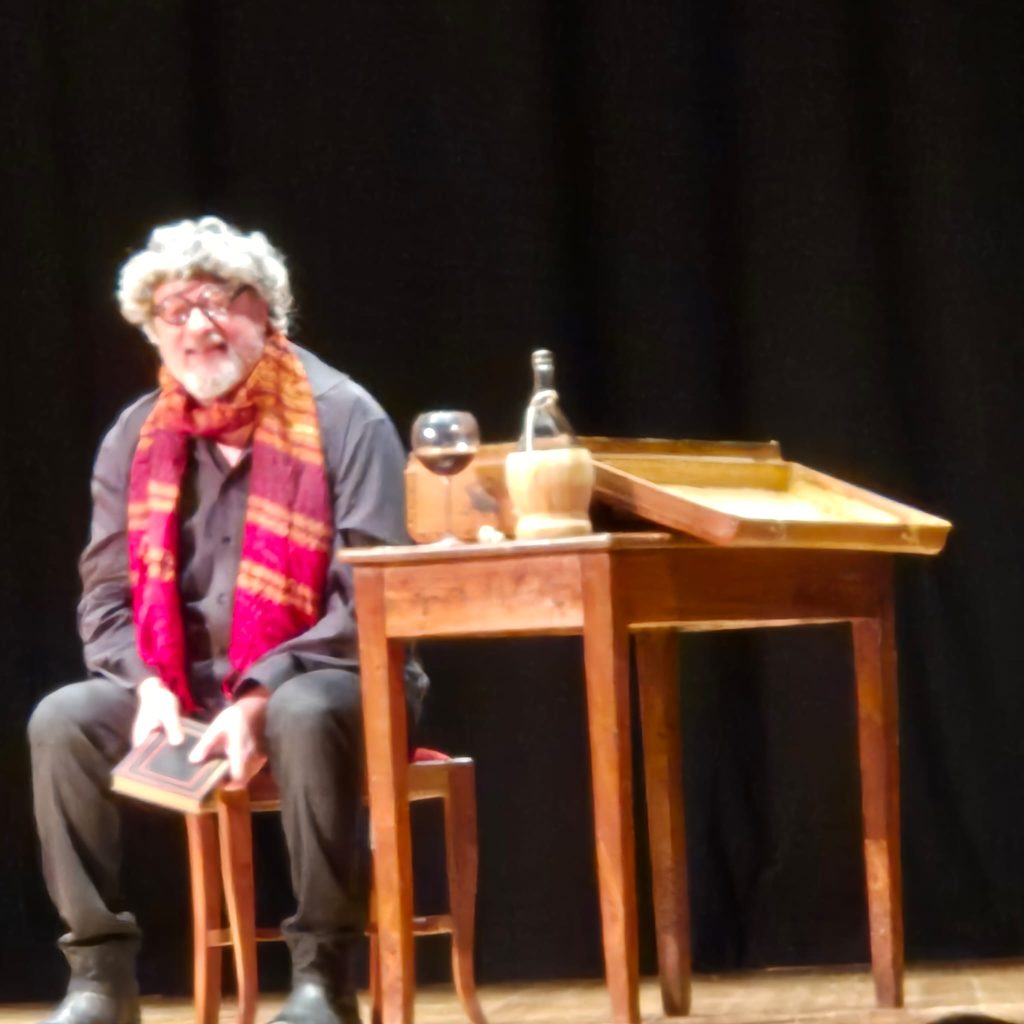

Francesco Eleuteri e Montegallo, amore senza fine. L’attore romano gioca sul titolo del suo ultimo spettacolo “Eravamo io, Annibal Caro, Dean Martin e…” e sul preannunciato cast allargato, ma, alla fine, non rompe la felice tradizione dei suoi solitari e collaudati monologhi. Neppure la sua Montegallo ed il circostante territorio montano «…là dove quattro regioni si toccano… con rispetto parlando…» possono mancare di incidere sulla sua vena ispiratrice. Zone di monti aspri spopolati dall’emigrazione in cerca di lavoro e fortuna, e gente tosta, costretta a muoversi per poter sopravvivere, anche se, come nel suo caso, qualcuno, ogni tanto, ritorna. Zone dove affondano le radici, ricerche approfondite lo confermerebbero, anche dei famosi personaggi in locandina.

E proprio sulle migrazioni di ogni epoca Eleuteri ha imbastito il suo nuovo spettacolo. Da quelle verso le Americhe e la Germania degli avi della sua famiglia, a quelle dei protagonisti di celebri poemi e leggende che si incrociano, come la storia e la mitologia, in una narrazione arricchita (a tratti, forse, anche un tantino appesantita) da dati e date, ma, comunque, ben preparata, e sempre brillante. Il teatro Filarmonici è pieno di compaesani montegallesi, che Eleuteri ha stimolato, e abituato, da quando è tornato ad abitarci, in quest’ultimo decennio, al teatro e all’autoironia. A sparlare di sé stessi, come dice lui. Manca solo il sindaco, pur caldamente invitato dall’artista romano, con il quale ha avuto qualche recente dissapore. Sarà per la prossima volta.

Perché le ricerche di Eleuteri, aiutato da alcuni suoi conterranei, parlano chiaro e sono clamorose. Il sangue di Dean Martin e di Annibal Caro, tanto per dire, pare sia proprio montegallese. Il primo per radici materne che riportano fino alla frazione Rigo di Montegallo, il secondo da progenitori emigrati dalle montagne dei Sibillini, Santa Maria in Lapide precisamente, fino al mare di Civitanova nel 1502. Qui Caro tradusse in endecasillabi sciolti l’Eneide di Publio Virgilio Marone dal latino. Il pubblico si scompiscia ai salti dialettali civitanovese/montegallese, ai cambi di look in scena, ai suoi passi sincopati di danza sulle note immortali dei brani di Dean Martin. E continua a interrogarsi, senza riuscire a svelare l’arcano, sul reale contenuto del fiasco a cui il talentuoso compaesano, di tanto in tanto, si abbevera a canna. Mentre affabula. Rivela. Istruisce.

È teatro erudito autentico il suo. Che racconta della sua infanzia e adolescenza vissuta a Pomezia, fra i discendenti dei colonizzatori dell’Agro Pontino, mescolanza ibrida di dialetti italici, di terroni e polentoni, accorsi per la bonifica di quelle terre. Pomezia ultima città ad essere fondata in epoca moderna. Non lontana da Pratica di Mare, punto di approdo di Enea, il primo profugo di guerra giunto fin qui da Troia in fiamme, come canta quell’Eneide tradotta proprio da Annibal Caro. Un cerchio che, idealmente, si chiude. Storia di una migrazione in fondo anche quella, destinata a far sorgere la città che dominerà il mondo. Enea, si narra, arrivò fin dove oggi sorge Pomezia inseguendo una scrofa gravida, mentre Romolo e Remo vennero allevati da una lupa. Animali simbolo di impudicizia postribolare crescente nella città eterna, protrattasi fino ai giorni nostri.

Sotto lo sguardo attento e competente del professor Stefano Papetti, seduto in prima fila, Eleuteri si avventura persino nel mondo dell’arte. Lo fa parlando dei progenitori di Giuseppe Sacconi, l’architetto neoclassico ed eclettico, incompreso genio progettista del Vittoriano. Eleuteri, con i suoi ricercatori storici, fra cui Giorgio Lappa, scopre che a Montalto delle Marche arrivarono proprio dal montegallese. Come lo era anche la mamma di Fulvio Bernardini, uomo di calcio famoso e stimato, che raccontò dei palloni bucati dagli intolleranti montegallesi, quando questi finivano, giocando, disgraziatamente nei loro orti. E poi nell’applaudito monologo di Francesco Eleuteri si affaccia anche padre Marco da Montegallo, meglio, frazione Fonditore, che gli diede i natali nel 1425. Fu uno dei fondatori più noti dei Monti di Pietà nelle Marche e a Vicenza, dove riposa dal 1496. Ma, evidentemente, non in pace. Lo fa tuonare dal cielo infatti, l’artista pelato dal pizzetto canuto, facendogli invocare il ritorno delle sue spoglie nella sua terra natìa.

Tornano le voci fuori campo nel finale degli annunciati co-protagonisti che mai si palesano in palcoscenico. Con Alfredo Pacione quella del fantomatico Roberto De Nero appartiene all’ascolano Milco Guerrieri. Finisce con lunghi minuti di applausi questa lunga storia di migranti che ha attraversato i millenni, cambiando, talvolta, anche il corso della Storia. Uno spettacolo che ci ha fatto ridere e sorridere. Pensare anche. E un pò vergognare in verità. Quando respingiamo in mare, da quel gigantesco molo proteso nel Mediterraneo chiamato Italia, tanti contemporanei Enea, miracolosamente scampati anche loro a guerre moderne, e a tutti gli orrori che portano con sé.

Torna alla home page

Per poter lasciare o votare un commento devi essere registrato.

Effettua l'accesso oppure registrati

- 25 Mar - Area Brancadoro e San Park, Barlocci: «L’Amministrazione sta sottovalutando la pratica» (1)

- 29 Mar - Approvata la variazione al progetto del Ballarin: Marchegiani: «Serviva il parere delle Soprintendenze» (1)

- 24 Mar - Svolta storica nelle adozioni: idonei anche i single, ma nelle Marche calano le richieste (0)

- 24 Mar - Potenziamento della Polizia Locale, reclutamento di nuove figure nell’organico (0)

- 24 Mar - Censimento del commercio in centro, il sindaco: «Nel 2024 più aperture che chiusure» (0)

- 24 Mar - Al Bano, capatina tra le cento torri: «Qui bellezza, eleganza e storia» (0)

- 24 Mar - Ascoli, verso il derby con la Vis Pesaro: il club applica prezzi scontati (0)

- 24 Mar - Gioia Furlanetto eletta nuova presidente di Cna Produzione (0)

- 24 Mar - Tornei Confindustria, al via con calcio a 5 e padel (0)

- 24 Mar - Come Palladini ha fatto ripartire la Samb (0)

- 24 Mar - Atletico Ascoli, dimenticare in fretta la sconfitta casalinga con l’Isernia (0)

- 24 Mar - «Vive in spiaggia, accende fuochi e si lava sul mare: nessuno si prende cura di lui» (0)

- 24 Mar - Campagna “riciclo cellulari”, al “Fermi” l’unico punto raccolta del Piceno (0)

- 12 Apr - L’Ascoli sfida la Torres terza in classifica, Di Carlo: «Obiettivo tre punti, puntiamo a quota 42» (0)

- 24 Mar - Cortinametraggio premia i registi marchigiani Grandinetti e Brunelli, le emozioni dei protagonisti (0)

- 24 Mar - Italia, Polonia, Svezia e Lettonia: “Offida chiama Europa” (0)

- 24 Mar - Blatte morte ed escrementi di topo

anche nelle teglie delle pizze:

chiuso un locale (0) - 24 Mar - Gli Azi vanno in “Apnea”: «Nel nuovo singolo alienazione collettiva e ansia» (0)

- 24 Mar - Super Atletico Team Piceno, la nuova società vince due medaglie d’oro (0)

- 24 Mar - On the Road compie 30 anni e lancia il progetto “Strade”: «Al centro di tutto c’è la persona» (Video) (0)

- 20:40 - L'Ascoli sfida la Torres terza in classifica, Di Carlo: «Obiettivo tre punti, puntiamo a quota 42»

- 20:01 - Trentennale di "On the Road", chiusura con doppio evento

- 19:53 - Palariviera, ecco i film della settimana

- 19:22 - Trova un portafoglio con 650 euro

e lo consegna ai carabinieri - 18:23 - Atletico Ascoli: trasferta a Senigallia per chiudere il discorso salvezza

- 18:10 - Incendio nei boschi di Spelonga domato dai vigili del fuoco

- 17:30 - "Rifugi sentinella": una rete creata dal Cai e dal Cnr per monitorare la situazione del clima in montagna e creare modelli previsionali attendibili

- 16:42 - “Danza & Artigianato”, anche il saper fare Cna protagonista al Serpente Aureo

- 15:52 - Teramo-Samb, la partita della verità, coi rossoblù 139 tifosi nel settore ospiti

- 15:31 - Avanzo di bilancio, Traini: «Questi numeri evidenziano scarsa capacità di programmazione»

- 14:57 - Consultori nel Piceno, le Donne Democratiche lanciano l’allarme: «Servizi poco conosciuti e in calo, vanno potenziati»

- 14:13 - Incidente stradale all'incrocio: auto si ribalta, due feriti

- 12:31 - Fusione tra i Comuni, Fioravanti: «Nessuno vuole annettere nessuno, ma è importante iniziare a parlarne»

- 12:03 - "Piceno's Flags", dieci gruppi al torneo organizzato da Sant'Emidio e Porta Solestà

- 11:20 - Ricostruzione, 10 milioni in più per Acquasanta: fondi per Falciano e Tallacano

- 10:35 - Il consigliere comunale Marino Mecozzi entra in Civici Marche

- 09:57 - Francesco Turzo, la star ascolana dei motori al "Super Trofeo Europa"

- 09:07 - Le storie di Walter: Caciola e Falecò

- 21:19 - Tentato omicidio: reato estinto dopo esito positivo della messa alla prova

- 19:37 - Pista ciclabile, risarcimento per tre imprenditori: «Grave colpo per le casse comunali»

- 11 Apr - Addio a Francesca Giorgi, aveva combattuto con forza la malattia

- 9 Apr - La città piange Giorgio Regnicoli

- 3 Apr - Il Caffè Meletti cambia gestione: la Fondazione Carisap punta su un privato

- 4 Apr - Nuovo centro di assistenza medica alla clinica “San Marco”: «Meno fila in caso di non-emergenze» (Video)

- 3 Apr - Slavine sul Monte Vettore: 8 persone rimaste bloccate (Video e Foto)

- 6 Apr - «Eccoci qui»: Vanessa Soletti e Gunther Pariboni sono moglie e marito

- 3 Apr - Una bruttissima notizia: morto Davide Di Quirico, ispettore capo della Polizia Locale

- 10 Apr - A Teramo la Samb non sarà sola: tifosi presenti nel settore ospiti nonostante le limitazioni

- 4 Apr - Ascoli, il settore giovanile sforna talenti ed è pronto per la Riforma Zola (Foto)

- 5 Apr - Nasce ad Ascoli il Roma Club “Paolo Battista” per seguire i giallorossi

- 8 Apr - E’ morto Vincenzo Scipioni storica figura della politica picena degli anni Novanta

- 8 Apr - Il Comune di Ascoli Piceno riceve il Premio Nazionale “Amministrazione, Cittadini e Imprese”

- 6 Apr - Medici di famiglia tra pensionamenti e new entry: ecco la situazione nel Piceno

- 12 Apr - Le storie di Walter: Caciola e Falecò

- 9 Apr - Cade nella scarpata con l’auto, chiama i soccorsi ma non ricorda nulla

- 3 Apr - Tamponamento sull’Ascoli – Mare: 3 auto coinvolte e 4 persone ferite

- 4 Apr - Superstrada, l’agonia volge al termine: sabato riapertura totale

- 6 Apr - Palazzo Saladini Pilastri, un gioiello da restituire alla città

- 9 Apr - Cecilia Capriotti si sposa

- 7 Apr - Vinti 20.000 euro a Porta Cappuccina

Rss

Rss Facebook

Facebook