La casa rurale: aspetti del paesaggio campestre del Piceno

Casolare sul poggio

di Gabriele Vecchioni

«La dimora rurale costituisce indubbiamente uno degli elementi più vistosi del paesaggio agricolo dell’Italia centrale, soprattutto nelle regioni (Toscana, Marche, Umbria) nelle quali il rapporto fra capitale e manodopera è stato per secoli in gran parte regolato dal contratto di mezzadrìa (M. Fondi, 1979)».

Case rurali a Ripatransone (insediamento lungo la strada di crinale, ph G. Vecchioni)

Le Marche sono una regione senza pianure. Il paesaggio più rappresentativo è quello collinare. Si tratta di un paesaggio prevalentemente rurale, equilibrato e sereno, descritto da Guido Piovene nel suo citatissimo Viaggio in Italia (1957): «la collina marchigiana […] È dolce, serena, patetica, lucida, priva di punte… I colli sono tondeggianti, con pendici prative lunghe, lente, disseminate a intervalli di grandi alberi; quasi preparate a ricevere le mandrie bianche e i pleniluni».

In questo articolo ci occuperemo di un aspetto peculiare della campagna marchigiana, in particolare di quella picena: sarà analizzata la casa rurale, evidenziandone gli aspetti caratteristici, con diverse citazioni di studiosi che si sono occupati dell’assunto.

Prima del focus sulle case disseminate nella campagna, ricordiamo che il paesaggio agreste delle colline picene è caratterizzato da un susseguirsi di erbai e aree a seminativo, intervallati da (modeste) fasce boschive, localizzate soprattutto negli impluvi collinari. Nelle vicinanze dei nuclei abitati, piccoli orti e oliveti, piantumati a filari, in un equilibrato patchwork territoriale.

Casolare sul poggio, per il controllo visivo del predio, cioè del podere (ph C. Vecchioni)

Il paesaggio rurale. Giovanni Marucci, in una lucida analisi relativa al paesaggio agricolo scriveva (1996): «L’attuale paesaggio agrario marchigiano, caratterizzato da una fitta e continua geometria colturale, punteggiata da una notevole quantità di case coloniche sparse sul territorio, deriva da una organizzazione agricola consolidatasi all’inizio del XVI secolo con l’istituzione delle unità poderili condotte a mezzadrìa. Prima di allora le case rurali erano concentrate in prossimità dei conventi, delle pievi, dei castelli e di “case forti” che, all’occorrenza, offrivano protezione dalle ricorrenti invasioni ed esercitavano a loro volta, un ruolo di dominio politico ed economico sulla popolazione rurale».

Il paesaggio ha origine dall’interazione dei fattori ambientali (la geomorfologia, il clima) e di quelli antropici (la cultura del luogo, le tradizioni, gli eventi storici). Lo studio del paesaggio rurale piceno è di grande interesse per le sue caratteristiche e l’equilibrata bellezza, per la ricchezza di ambienti e le variazioni esteriori e cromatiche.

Paesaggio collinare della valle del Tronto; sullo sfondo, le colline abruzzesi (ph G. Vecchioni)

Il paesaggio agreste collinare è armonioso, per il modellamento del territorio dovuto al lavoro secolare dell’uomo, iniziato alla fine dell’alto Medioevo e proseguito nel tempo; l’aspetto attuale è plasmato sulla maglia poderale della mezzadrìa e della policoltura, tipica espressione del contratto mezzadrile. Il sistema agricolo della policoltura vedeva la coesistenza, all’interno dell’azienda, di coltivazioni diverse (colture erbacee e arboree) e allevamento animale: un regime che assicurava lavoro per tutto l’anno, richiedendo la presenza stabile del mezzadro (e della sua famiglia) sul fondo da condurre.

A metà del Novecento, più della metà delle terre del Paese erano coltivate “a mezzadrìa” e nelle Marche si arrivava all’80%; solo negli anni ‘70 del secolo scorso questo tipo di sfruttamento della terra è stato sostituito dall’affitto.

Case mezzadrili abbandonate sui crinali calanchivi, vicino al borgo di Montadamo (ph A. Palermi)

Nell’area collinare della valle truentina è diffuso il cosiddetto “abbandono conservativo”. Con questo termine si indica l’abbandono di monumenti, case e casolari con annessi rurali che rimangono più o meno identici, senza modificare i caratteri del paesaggio: perdura così, quasi intatta, la compattezza dei nuclei collinari. La presenza di alberi, macchie di querce tra le case e i campi delimitati dalle siepi e di pioppi lungo i fossi alle pendici del rilievo, accorda la percezione di un paesaggio nel quale l’aspetto “naturale” ha il sopravvento su quello “umano”.

Il territorio, nonostante sia fortemente antropizzato, appare infatti come un bacino di verde e di ambiti ben conservati, sia dal punto di vista storico-architettonico sia da quello delle tradizioni popolari; questo lo rende quasi un’ “isola felice”, con ambienti dove il costruito si fonde armoniosamente con il naturale.

Casale tra i vigneti di Offida (ph G. Vecchioni)

Per secoli, generazioni di “lavoratori della terra” hanno operato sul territorio, modellandolo: «Il territorio delle Marche è tra quelli più “antropizzati” di tutto il mondo. Il che vuol dire che gli uomini con la loro presenza e il loro lavoro hanno trasformato il paesaggio da naturale a umano. Questo fatto è dovuto principalmente a un mestiere, quello del contadino, che da sempre è stato il più praticato in tutte le Marche (N. Cecini, 1983)».

L’irreversibile, rapida trasformazione del mondo contadino ha portato, in alcuni casi, alla fine di attività e tradizioni che avevano influito sulla costruzione del paesaggio. Non è questa la sede per approfondire l’argomento, pur interessante; l’analisi – breve – si limiterà ai segni lasciati sul territorio, in particolare la casa rurale, luogo di abitazione e di lavoro («nucleo fondamentale del mondo contadino).

Bassa vallata del Tronto. Casa rurale storica (ph G. Vecchioni)

La casa colonica non è soltanto il luogo di residenza del lavoratore della terra o il frutto dell’investimento del padrone: le interconnessioni tra ambiente, economia e vita reale sono tante e complesse e non è possibile analizzarle compiutamente in queste poche righe. Sono diversi i lavori sull’argomento reperibili in letteratura e sul web: ad essi si rimanda chi volesse approfondire le tematiche qui solo accennate.

La casa rurale. Prima di procedere con l’articolo, una riflessione, prendendo a prestito le parole della sociologa Lorenza Cappanera che, nel 2017, ha scritto: «Se poi si lascia una delle tante strade principali e ci si addentra in una stradina di campagna, quelle bianche magari, strette e polverose in estate, allora si entra come in una specie di macchina del tempo fermo […] sullo sfondo domina la casa del contadino, forte e rugosa come lui, a controllare il podere e i suoi abitanti.

Ciò che prima di tutto ci trasmette la casa colonica è un senso inalterato di appartenenza a questa terra, forse l’unica testimone rimasta miracolosamente in vita della nostra cultura, della nostra storia e identità più profonda e più comune».

Casolare tra i vigneti in contrada Ciafone, a Offida (ph C. Ricci)

Non è facile catalogare in poche classi le diverse tipologie di case rurali; nel nostro caso, esse possono essere inserite nella voce generale “casa della mezzadrìa dell’Italia centrale”. Questo tipo di abitazione, pressoché comune alle regioni centrali della Penisola (Toscana, Umbria e Marche) è tipico dell’insediamento sparso (rare sono le micro-agglomerazioni rurali), con la casa isolata sul fondo da condurre: il contratto mezzadrile prevedeva la residenza stabile sul podere affidato. Quasi sempre, l’edificio isolato è in posizione dominante, su un poggio ventilato e panoramico, anche per ragioni di sicurezza statica (i terreni sono spesso franosi); dalla casa si devono, poi, poter “vedere” i campi e la vigna (in altre parole, il podere). A questo proposito, c’è testimonianza del fatto anche nell’opera di Dante che, nella Divina Commedia (Inf. c. XXVI) così scrive: «Quante il villan ch’al poggio si riposa/ […]/ vede lucciole giù per la vallea/ forse colà dove vendemmia ed ara…».

Casa rurale in più corpi (atterrato restaurato di Ripaberarda, ph G. Vecchioni)

«La casa rurale potrà essere semplice nelle forme costruttive e povera per materiali e strutture ma certamente sarà complessa e articolata dal punto di vista funzionale. Essa non è solo residenza per il colono, ma anche e soprattutto laboratorio per le molteplici attività connesse alla vita della campagna… (D. Tartaglia, 2014)».

Ha una forma essenziale, senza pretese stilistiche che si allontanino dalla funzionalità, è costruita in mattoni (siamo in zone argillose) e con tetto a capanna. A piano-terra ci sono la stalla e la cantina, che funge anche da deposito; al piano superiore, l’abitazione vera e propria e la dispensa. Di solito, la scala, esterna per non “rubare” spazio ai locali, è sempre costruita sul lato meridionale della casa e ha un loggiato; sul pianerottolo d’ingresso o nel sottoscala c’è il forno per il pane (costruito, comunque, in un luogo riparato e lontano dal fienile).

Il camino, cuore della casa (da Il quaderno delle Marche)

Il locale più importante della casa è la cucina, dove il nucleo familiare si raduna e passa la maggior parte del tempo (quando è in casa). Cuore della cucina – e della casa – è il camino, vero e proprio centro di aggregazione. Ricordiamo poi l’importanza primaria della stalla nel mondo contadino: «l’economia mezzadrile si reggeva in gran parte sulla presenza di bovini stabulati».

Davanti all’edificio c’è l’aia (fulcro della vita all’aperto, luogo del lavoro, dell’incontro e della festa) e, a parte, la rimessa e la capanna per gli attrezzi.

Ambienti rustici secondari (ricovero attrezzi e stalletto per i suini) separati dalla casa di abitazione (ph C. Ricci)

Può esserci una stalla di piccole dimensioni (in dialetto, lu stallìtte) per il maiale, vicino alla quale vegeta la quercia camporile, per le ghiande; la costruzione può essere, a volte, polifunzionale e ospitare, al “piano rialzato”, l’avifauna domestica.

Alcuni edifici possono avere costruzioni a sviluppo verticale, le “palombare”, chiare derivazioni dall’edilizia urbana (dalle case-torri medievali); esse nacquero anche per motivi difensivi, quando, dal sec. XIII, iniziò la (ri)occupazione degli spazi agricoli abbandonati. Più tardi, persero la loro funzione d’uso e si trasformarono in case e luoghi di allevamento; «Il mondo rurale, infatti, rifiuta qualsiasi codice stilistico che non sia strettamente motivato, teso al raggiungimento del massimo risultato prestazionale col minimo spreco di risorse (G. Marucci, 1996)».

Casa rurale in più corpi in posizione predominante, sulle colline dell’Abruzzo viciniore (ph M. Granatiero)

L’architetto Giuseppe Pagano ci informa che «caratteristica dell’estetica della casa rurale è l’essenza di ogni preoccupazione dogmatica che non coincida con la necessità pratica o che non preceda inizialmente da una necessità funzionale o costruttiva […] è esente da ogni moda edilizia».

Conclusioni. Le case rurali, almeno quelle “originali”, costituiscono un patrimonio di architettura spontanea (spesso definita “architettura senza architetti”) e sono un autentico bene culturale, un elemento identitario del paesaggio. Costituiscono un interessante campo di indagine per gli addetti ai lavori ma sono importanti anche come testimonianza di cultura popolare, e rappresentano un vero e proprio museo diffuso sul territorio. Anch’esse, come altri elementi di architettura minore, fanno parte del patrimonio storico-artistico: la conservazione e la cura di esempi significativi permettono la crescita e il consolidamento di una comune coscienza civile e culturale: andrebbero, per quanto possibile, tutelate.

Casolare abbandonato sulle alture di Cossignano (ph C. Ricci)

Articoli correlati

Torna alla home page

Per poter lasciare o votare un commento devi essere registrato.

Effettua l'accesso oppure registrati

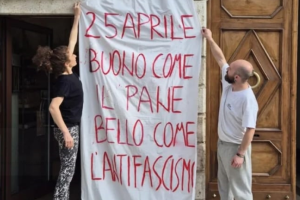

- 25 Apr - Striscione del 25 aprile, da un eccesso all’altro: strappato da un uomo che viene insultato pesantemente dalla folla (0)

- 5 Apr - “Festival della Canzone Ascolana”, conferme e novità per la 20esima edizione (0)

- 5 Apr - Ascoli, a Gubbio arriva il terzo pari di fila (0-0) e un punto che avvicina la salvezza matematica (0)

- 5 Apr - La Capitaneria di Porto partecipa alla “Run 4 Hope” (0)

- 5 Apr - Ad Arquata “299 Stelle”: musica e memoria per non dimenticare (0)

- 5 Apr - Gubbio-Ascoli, Di Carlo: «Ci è mancato solo il gol. Playoff? Non molleremo fino alla fine» (0)

- 5 Apr - Si ferma a Spinetoli la Ciclovia che doveva correre verso il mare: la piena del Tronto ha inghiottito più di 200 metri di pista (Foto) (0)

- 5 Apr - Atletico Ascoli – Chieti: calcio d’inizio alle ore 15 al Del Duca (0)

- 5 Apr - Grave trauma alla mano: 68enne a Torrette con l’eliambulanza (0)

- 5 Apr - Perché il “San Pietro martire” è di Donatello, presentato il libro sulle riflessioni dopo il restauro (0)

- 5 Apr - Samb-Sora, cresce l’attesa: Zini in dubbio, torna Battista, ballottaggio Paolini-Orfano (0)

- 5 Apr - “Non lo sono fare, ma l’ho fatto…”, mostra del Centro Diurno (0)

- 5 Apr - Le storie di Walter: Gianfranco Salvi e la “Carlo Erba” (0)

- 5 Apr - Nuovo semaforo sul lungomare, il Comune conferma: «Si farà sul ponte dell’Albula» (0)

- 5 Apr - NurSind denuncia: «Emodialisi in crisi all’ospedale di Ascoli, gravi carenze» (0)

- 5 Apr - Villa Sgariglia ancora nel mirino di ladri e vandali: l’Arengo cerca a chi affidarla ma occorrono i requisiti per sostenere i costi (0)

- 5 Apr - L’innovazione approda nell’edilizia del territorio con il corso “Building 4.0: realtà mista e aumentata in cantiere” (0)

- 5 Apr - Palariviera, ecco le nuove uscite in sala (0)

- 5 Apr - Nasce ad Ascoli il Roma Club “Paolo Battista” per seguire i giallorossi (0)

- 5 Apr - Erasmus+, certificazione di eccellenza per la Provincia di Ascoli (0)

- 19:14 - Striscione del 25 aprile, da un eccesso all'altro: strappato da un uomo che viene insultato pesantemente dalla folla

- 19:07 - Domenica Ascoli-Legnago Salus, verso l'ultimo atto di un campionato da dimenticare

- 18:57 - Striscione del 25 aprile, la Polizia Locale: «Solo controlli di routine, nessuna sanzione o intento repressivo»

- 18:10 - Lo striscione in Piazza Arringo, il questore Fusco: «Nessuna azione repressiva, solo controllo di routine»

- 17:18 - La casa rurale: aspetti del paesaggio campestre del Piceno

- 14:50 - Quando scappa, scappa: fermano il treno e scendono per fare pipì

- 13:52 - Tante auto lungo le strade rese viscide dalla pioggia: raffica di incidenti

- 13:10 - 25 Aprile, uno striscione "a tema" sul muro di un'attività commerciale: ma arriva la Polizia

- 12:41 - Ascoli celebra il 25 Aprile tra memoria e partecipazione giovanile (Foto)

- 11:20 - Barbecue a San Marco, gli impianti di Monte Piselli e Fioravanti "ghigliottinato dai comunisti": cos'è successo in Consiglio Comunale

- 10:00 - Notte a Colle San Marco: centinaia di ragazzi hanno sfidato le previsioni meteo (Foto)

- 09:23 - Nuova area camper ad Astorara, approvato il progetto esecutivo

- 08:33 - Incidente stradale nella notte: tre ragazzi in ospedale, uno è grave

- 01:12 - Mare inquinato alla foce del Tronto, l’onorevole Cataldi vuol vederci chiaro e interroga i ministri

- 19:50 - Samb, massima concentrazione nelle ultime due gare ma incombe già il futuro

- 19:30 - Un 25 aprile con l’ombrello:

allerta gialla su tutta la regione - 19:02 - Donazione organi e tessuti, l'Aido di Ascoli sempre in prima linea (Video)

- 18:21 - Il saluto del presidente della Banca del Piceno Sandro Donati all’ex vice direttore generale Francesco Merletti

- 17:34 - Quando Papa Francesco si recò ad Arquata nel 2016: «Arrivò senza avvisare e volle restare da solo per pregare e piangere nelle tendopoli»

- 16:30 - Ricostruzione, fondi per la "casa" della Sindone di Arquata

- 15 Apr - Lutto nel Piceno per Alessandro Ballatori: aveva solo 14 anni

- 25 Apr - 25 Aprile, uno striscione “a tema” sul muro di un’attività commerciale: ma arriva la Polizia

- 15 Apr - Rimane vittima di un colpo d’arma da fuoco: muore uomo di 75 anni

- 25 Apr - Incidente stradale nella notte: tre ragazzi in ospedale, uno è grave

- 18 Apr - Altro furgone “vittima” del sottopasso di Via del Commercio

- 18 Apr - Massimo Boldi tra le cento torri: l’icona del cinema italiano in visita ad Ascoli

- 18 Apr - Ascoli e via D’Ancaria ricordano l’oste “Middio” e Adele Cappelli

- 18 Apr - Tre giorni a Sestri Levante-Ascoli, Pulcinelli sui social: «Club non più in vendita»

- 19 Apr - Grosso incendio nel capannone della Italservizi a Porto d’Ascoli

- 17 Apr - Monti della Laga, motocrossisti mascherati intimidano una coppia di ambientalisti

- 20 Apr - “La Milanesiana”, sarà Rita Pavone ad aprire la kermesse che farà tappa ad Ascoli per l’ottava volta

- 15 Apr - Alla piazzetta delle Caldaie tutti col naso all’insù per lo ‘spettacolo’ della demolizione di un edificio (Video)

- 22 Apr - Remo Orsini racconta Orsolini e la passione per le rovesciate: «Con quella in spiaggia iniziò la favola»

- 22 Apr - Al Conclave per eleggere il nuovo Papa anche un cardinale ascolano, monsignor Giuseppe Petrocchi

- 21 Apr - Lutto a Castignano e San Benedetto: si è spenta Maria Giovanna Siliquini

- 25 Apr - Barbecue a San Marco, gli impianti di Monte Piselli e Fioravanti “ghigliottinato dai comunisti”: cos’è successo in Consiglio Comunale

- 15 Apr - Teramo-Samb 1-2, ricorso respinto, risultato omologato, Moretti squalificato per una giornata

- 15 Apr - Ascoli, a Sestri Levante per evitare lo spettro playout: le combinazioni per la salvezza aritmetica

- 16 Apr - Centro storico di Ascoli, residenti esasperati: «Senza parcheggi, ci sentiamo cittadini di serie B»

- 21 Apr - Mondiali di scuccetta, si rinnova la tradizione: vince il 15enne Marco Colaci

Rss

Rss Facebook

Facebook