Il brigantaggio sui Monti Gemelli: i personaggi

di Gabriele Vecchioni

Il brigantaggio nelle zone di confine tra lo Stato Pontificio e il Regno delle Due Sicilie (già Regno di Napoli) e, in particolare tra l’Ascolano e le zone finitime del Teramano, è stato un fenomeno composito, con motivazioni principalmente politiche. Come ricorda Alessandro Fiorillo (2015), «la storia d’Italia è passata anche attraverso avvenimenti cruenti e dolorosi, come questi relativi alla vera e propria guerra o guerriglia che si è combattuta … tra l’esercito del Regno d’Italia e quei contadini, pastori, delinquenti comuni, ex-soldati borbonici e renitenti alla leva che sono passati alla storia come i briganti».

Nell’articolo precedente (leggilo qui) abbiamo esaminato brevemente, anche con note di colore, le motivazioni che spinsero alla lotta popolare contro quelli che venivano considerati “invasori”, francesi prima, piemontesi poi (ci ritorneremo nelle Conclusioni).

Il lasso temporale considerato va dalla fine del Settecento fino agli ultimi decenni dell’Ottocento; in realtà, il fenomeno del brigantaggio è antecedente a quella data, risalendo al brigantaggio sociale cinquecentesco e poi a quello anti-spagnolo del Seicento.

Brigante in uniforme invernale (dis. V. D’Amore)

Non è possibile, nel breve spazio a disposizione, analizzare compiutamente gli avvenimenti relativi, ricordiamo solo che, come in tutte le operazioni militari, fu la popolazione civile inerme a soffrire le peggiori conseguenze: la reazione alle azioni dei briganti fu spesso feroce, con incarceramenti, fucilazioni e la distruzione di interi villaggi e la proibizione di tornare a ripopolarli, per il solo sospetto che lì potessero rifugiarsi i briganti. Un esempio per tutti, nel 1670, Giuseppe Zunica, Preside d’Abruzzo (e Commissario contra delinquentes) fece radere al suolo diversi borghi montani, tra i quali Corano, sul versante nord-occidentale della Montagna dei Fiori.

Nella seconda fase del fenomeno (quello ottocentesco), i Monti Gemelli diventarono il fondale delle gesta di diversi pittoreschi personaggi. Vediamo in queste poche righe il ritratto di due tra i più famosi, tra quelli che hanno operato sul territorio dei Gemelli.

La chiesa di San Martino, a Fioli, paese natale del De Donatis (ph F. Mosca)

De Donatis, il prete-brigante. Il primo capo-brigante che agì sul territorio dei Monti Gemelli (e dei Monti della Laga) fu Donato De Donatis, prete di Pezzelle, vicino al borgo di Cortino; nato nel 1761 a Fioli, una frazione di Rocca Santa Maria, è una figura che sembra uscita dalla penna di un romanziere, tanto è pittoresca. In una cronaca dell’epoca viene descritto come «uomo di poche lettere ma di molto ingegno e grande coraggio che amava mostrare anche col cavalcare cavalli bizzarri ed indomiti… nato a fare tutt’altro che il prete… senza segno di sacerdotizio in dosso, con la scimitarra al fianco, colla bestemmia in bocca, corteggìatore di vili sgualdrinelle e, peggio ancora, di incauti giovinetti…».

De Donatis amava essere circondato di una “corte” della quale faceva parte anche un ex-frate con funzioni di giullare.

Le sue truppe avevano le basi nelle vicinanze del Monte Foltrone, nei borghi di Torricella e a Pian Grande. Gli uomini di Don Donato, autonominatosi “Generale dei Colli”, lo ritenevano invulnerabile poiché credevano che possedesse il contrarme. In realtà, nascondeva nel giubbotto pallottole di fucile che, al termine di ogni azione a fuoco, mostrava ai seguaci asserendo che quelle erano pallottole di fucili francesi che, per merito del contrarme, non causavano ferite sul suo corpo.

Don Donato compiva scorrerie lasciando che la sua banda commettesse atti violenti contro la popolazione civile, di grande impatto emotivo, tanto che nel Teramano il nome Donato, piuttosto diffuso in Abruzzo, per molto tempo non venne più imposto ai neonati.

Il generale Pianta scatenò una caccia accanita contro il De Donatis, sulla testa del quale pendeva una grossa taglia, di 600 ducati; costrinse poi il vescovo di Teramo a scomunicare sia lui sia il suo aiutante, Don Carlo Emidio Cocchi, un altro prete.

Uomo e donna del Paese di Vallecastellana, Provincia di Teramo, Abruzzo Ultra, (Bartolomeo Pinelli, 1861)

Tra le sue imprese, la liberazione di Campli e del territorio di Civitella del Tronto dal dominio francese: Don Donato costrinse le truppe francesi ad abbandonare Civitella, favorito dal fatto che la Francia era in guerra con l’Austria e necessitava di truppe, sguarnendo così le aree periferiche. Il Generale entrò nella Fortezza nel 1799 ma ebbe un rapporto burrascoso col comandante, il generale (vero) De Cossio.

Successivamente, aiutò il capo-massa Sciabolone a liberare la città di Ascoli dal giogo francese e, con lui, raggiunse Ripatransone per lo stesso motivo, senza però completare l’impresa. Successivamente, ottenne da Re Ferdinando di Borbone riconoscimenti e rendite per sé e i suoi uomini per i servizi resi e tornò all’antica occupazione di sacerdote.

La fortuna gli voltò però le spalle: nel 1805, col rientro in Europa di Napoleone e il ripristino del governo francese in Italia, fu arrestato a Teramo e condannato all’ergastolo insieme ad alcuni suoi sodali. Durante il trasferimento in catene al carcere di Chieti, fu fucilato a Popoli, vicino Pescara.

Santa Maria a Corte, borgo natale di Sciabolone (ph F. Mosca)

Giuseppe Costantini alias Sciabolone. Definito da Indro Montanelli (nella Storia d’Italia) come il “Fra’ Diavolo marchigiano”, Costantini era un ascolano di Santa Maria a Corte, sulle pendici settentrionali della Montagna dei Fiori. Fabbro e contadino, era un montanaro illetterato (sapeva scrivere solo la sua firma, alla quale aggiungeva “alias Sciabolone”). La tradizione vuole che il suo soprannome derivasse dal fatto che aveva forgiato per sé una sciabola personale di grandi dimensioni, che maneggiava con grande perizia; in realtà, gli derivava da quello, identico, del padre.

Scorcio del borgo di Santa Maria a Corte (ph F. Mosca)

Sul muro della casa natale, nel 1981 fu posta una lapide, a futura memoria. Il testo inciso così recita: «In questa casa nacque e visse/ Giuseppe Costantini (1758-1808)/ alias/ “Sciabolone”/ Animatore e capo degli “Insorgenti” combatté contro/ i francesi che avevano invaso il Piceno./ Affrontò le truppe napoleoniche e le attaccò / con audaci azioni di guerriglia infliggendo loro/ notevoli perdite./ I SUOI NEMICI LO CHIAMARONO “BRIGANTE”/ IL POPOLO LO ESALTO COME PATRIOTA/ LA STORIA NE RICORDA LE IMPRESE ED IL CORAGGIO/ Santa Maria a Corte- 3 maggio 1981».

Sciabolone era profondamente religioso e questa fu una delle spinte morali alla sua lotta contro i francesi che si abbandonavano ad ogni eccesso anti-religioso, bruciando chiese e profanando luoghi sacri, come ossari e tabernacoli (i cronisti dell’epoca raccontano di galline gettate negli ossari a beccare tra i resti umani e di ostie consacrate offerte ai cavalli). Altro evento motivante (forse il principale) era legato alle razzie effettuate dagli invasori nelle campagne, ai danni dei contadini.

«Le cronache del tempo lo descrivono di statura giusta, di corporatura robusta, di temperamento taciturno e malinconico, buon bevitore e fumatore. Aveva capelli neri e lunghi fino alle spalle, barba rasa, baffi folti e occhi di ghiaccio (F. Calcagni, 1981)».

Uomo di grande forza fisica e intelligenza, basava le sue azioni di guerriglia sulla sorpresa e l’irruenza. Uno degli scontri più famosi con le truppe francesi avvenne nel 1798 ad Arli, nei pressi di Acquasanta Terme. I francesi procedevano lungo la Salaria senza particolari precauzioni, forse sottovalutando Sciabolone e i suoi compagni. L’agguato della banda di Costantini riuscì perfettamente e i suoi uomini, armati alla meglio, sconfissero le truppe regolari; i francesi furono costretti a firmare la pace con il Trattato di Mozzano (5 febbraio 1799) che reca in calce la firma del “brigante” Giuseppe Costantini alias Sciabolone e di Jean-Jacques D’Argoubet, generale della Rivoluzione e dell’Impero.

In realtà, come chiarisce Timoteo Galanti nel suo ponderoso volume sul brigantaggio nel Piceno, Sciabolone non fu tra i negoziatori della pace (di Mozzano) e firmò «per ultimo tra i sottoscrittori». Il particolare – pur importante – non cambia, però, la sostanza dell’evento che aveva visto il generale francese chiedere la tregua ai briganti.

Sciabolone, insieme con i figli, concluse la sua “carriera” nelle fila dell’esercito napoletano col grado di Capitano. Morì a Capua nel 1808, cinquantenne, all’indomani di una grossa vincita (2 000 ducati) al gioco del lotto; lo storico Amedeo Crivellucci racconta che probabilmente fu avvelenato per invidia. Ebbe esequie solenni, corrispondenti al suo grado militare (era capitano nell’esercito napoletano)

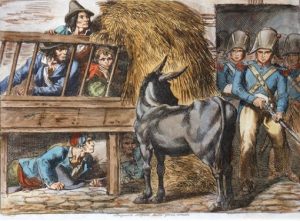

Nella stampa del Pinelli, l’ispezione dei gendarmi in una stalla, alla ricerca di fuoriusciti. Azioni del genere erano frequenti anche nelle nostre zone montane

CONCLUSIONI – «Ci sono due periodi, due momenti storici nei quali il brigantaggio diventa un fenomeno di vaste proporzioni: il primo inizia come reazione all’invasione francese negli ultimi anni del Settecento e dura fino al 1815, alla sconfitta napoleonica a Waterloo; il secondo incomincia a cavallo dell’Unità d’Italia e si può far durare fino al 1870 quando viene smantellato il famigerato apparato militare per la repressione del brigantaggio (E. Beggiato, 2022)».

Il breve spazio dell’articolo non permette di indagare sulle motivazioni che spinsero diversi personaggi a iniziare la lotta brigantesca, a lottare, con i propri seguaci, contro i Francesi, una lotta – è bene precisarlo – che si estese in tutto il continente europeo, come ricorda (2002) il giornalista Paolo Mieli: «…sono parte integrante dell’epopea nazionale iberica o russa le rivolte antinapoleoniche che in quello stesso periodo si ebbero, appunto, in Spagna e nel Paese degli zar. Rivolte che sono rimaste fortemente impresse nella memoria per come furono rappresentate nei dipinti di Goya o nelle pagine di Tolstoj. Qui in Italia… Da noi non è mai avvenuto, ed è forse giunto il momento di colmare adeguatamente questa lacuna…».

La spartizione del bottino (Briganti contando il denaro rubato, Bartolomeo Pinelli, sec. XIX)

In un recente intervento (2022), Ettore Beggiato ha affermato che «I moti antifrancesi e antinapoleonici toccarono praticamente tutta la penisola italiana e si calcola che in una ventina d’anni insorsero in armi più di trecentomila italiani e più di centomila morirono negli scontri e nelle esecuzioni sommarie; numeri veramente sconvolgenti».

Dopo l’Unità d’Italia, per una decina di anni, continuarono azioni di brigantaggio, per lo più sporadiche; esse si esaurirono per la mancanza delle motivazioni politiche che avevano permesso la nascita del fenomeno e per l’energica azione repressiva dl nuovo governo nazionale. Un altro motivo fu la mancanza di personaggi carismatici in grado di sollevare le masse di protestatori, come un Costantini alias Sciabolone, un Piccioni o un autentico capo-popolo come De Donatis.

Da Sciabolone a De Donatis: il fenomeno del brigantaggio sui Monti Gemelli

Torna alla home page

Per poter lasciare o votare un commento devi essere registrato.

Effettua l'accesso oppure registrati

- 20 Gen - Recupero dei borghi nell’entroterra: un progetto visionario dell’imprenditore Simone Mariani (1)

- 19 Gen - Atletico Ascoli, sconfitta per 2-0 nel derby con la Fermana (0)

- 19 Gen - Dilettanti, risultati e classifiche di un weekend influenzato dal maltempo (0)

- 20 Gen - Peschereccio affondato, a bordo circa 3.000 litri di gasolio (0)

- 20 Gen - Piazzale dello stadio: «Pericolo per l’assenza di barriere» (0)

- 20 Gen - Caso Singh Pargat: nuova perizia per stabilire eventuali risarcimenti ai familiari (0)

- 20 Gen - Addio a padre Renato Raffaele Lupi (0)

- 20 Gen - Servizio civile, ecco il bando dell’Ambito Territoriale Sociale (0)

- 20 Gen - A14, altro incidente in galleria: un uomo in gravi condizioni (0)

- 19 Gen - Unione Rugby San Benedetto, vittoria in extremis con l’Alto Lazio (0)

- 19 Gen - Eusepi ne fa undici, Palladini nove e per Moretti c’è il tris (0)

- 19 Gen - Samb-Notaresco 3-2, per Palladini è la “nona sinfonia” anche se il finale è da batticuore (0)

- 8 Feb - «Per l’imprenditore Silvano Lattanzi la bretella autostradale doveva già essere realtà» (0)

- 19 Gen - Emanuela, nel nostro cuore i tuoi sorrisi: a Ripaberarda toccante fiaccolata per dire no alla violenza (0)

- 19 Gen - Tragedia nella notte, giovane precipita sulla ferrovia e muore (0)

- 19 Gen - La famiglia Castelli festeggia 100 anni di agricoltura (Video e foto) (0)

- 19 Gen - Ascoli deludente contro il Milan Futuro (2-2), D’Uffizi nel finale evita il secondo ko di fila (0)

- 19 Gen - Ascoli-Milan Futuro, Di Carlo: «Passo indietro a livello di gioco, sul mercato c’è ancora tempo» (0)

- 19 Gen - Report, la Regione nel mirino: stasera si parla di Atim ed Acquaroli (0)

- 19 Gen - La “Sfilata dei cani” diverte il pubblico del Chiostro di San Francesco (Le foto) (0)

- 12:49 - «Per l’imprenditore Silvano Lattanzi la bretella autostradale doveva già essere realtà»

- 11:35 - Poliziotta morsa a un dito durante un controllo

- 11:19 - Roma City-Samb: rossoblù senza Eusepi chiamati a vincere per mantenere L'Aquila a distanza

- 10:39 - Link University, "Ascolto & Partecipazione": «La formazione universitaria non è un mercato»

- 09:05 - "Parità di Genere nello Sport": un convegno a Palazzo dei Capitani

- 08:34 - Il brigantaggio sui Monti Gemelli: i personaggi

- 20:04 - L'antenna 5G alla Madonnetta scatena i residenti: «non la vogliamo»

- 19:06 - Ascoli, contro il Rimini per trovare continuità e punti pesanti: «La vittoria sul Carpi è il nostro punto di partenza»

- 18:24 - Roma City-Samb: divieto di vendita biglietti ai residenti delle province di Ascoli, Fermo e Teramo

- 17:40 - Premio Osvaldo Licini by Fainplast, Impellizzeri va in finale

- 17:24 - Centro autismo a Campolungo, l'opposizione interroga Fioravanti: «Tutto fermo da oltre 2 anni»

- 16:47 - Ladri fuggono saltando giù dal balcone: sorpresi a rubare, erano stati chiusi a chiave in una stanza

- 15:59 - Il grande gesto di Remo Ruffini: dona fegato, reni e cornee

- 15:44 - Marche in scena a Firenze con un omaggio a Rossini, tra musica, sapori e tradizione

- 15:26 - Minorenne picchiato dal “branco”,

l’aggressione ripresa col cellulare (Video) - 15:00 - Parcheggi al di sotto del cavalcavia, tempi ancora lunghi per la definizione dell'accordo

- 14:59 - Le Marche e il cinema alla Bit con Alessandro Siani e la Guida di Repubblica

- 14:22 - Il liceo classico “Stabili” celebra la Giornata Mondiale della Lingua e Cultura ellenica

- 13:05 - “Ascoli, pietre parlanti” per favorire i servizi pubblici digitali integrati

- 12:23 - Dedizione, coraggio e legame indissolubile dei Carabinieri con il Piceno: tutto in un quadro

- 6 Feb - Non ce l’ha fatta l’uomo caduto dal secondo piano della sua abitazione

- 30 Gen - “Magnifica presenza”, magia e commozione: Ozpetek conquista il Ventidio

- 4 Feb - Lo “Stargate” di Porta Cartara e l’ironia dissacrante degli ascolani

- 29 Gen - Ascoli, il ds Righi saluta: «Rassegno le mie dimissioni irrevocabili, ma sono sereno per ciò che ho fatto»

- 30 Gen - Ciclista investito sulla rotatoria di Monticelli

- 3 Feb - Ascoli, concluso il calciomercato: Odjer e Baldassin i rinforzi a centrocampo

- 29 Gen - L’addio di don Francesco Simeone: «È nato un amore reciproco»

- 1 Feb - Atti di vandalismo in centro: arredi dei bar divelti, bidoni a terra e auto rigate

- 3 Feb - Anziano ustionato mentre è in casa, ricoverato in eliambulanza ad Ancona

- 2 Feb - Il Carnevale di Ascoli sbarca alla Camera dei Deputati

- 31 Gen - Buona la prima per Cudini: Varone e Carpani firmano la vittoria dell’Ascoli contro il Carpi (2-1)

- 29 Gen - “La mia Passione Oltre la Divisa”: è boom di like per gli scatti di infermieri e oss

- 6 Feb - Investita in Viale Marconi: 84enne al Pronto Soccorso

- 29 Gen - «L’Atto Aziendale affossa il “Mazzoni”»: chiesta la convocazione urgente della Consulta della Salute

- 6 Feb - Vendita al dettaglio in un capannone artigianale: la Polizia Locale sanziona e chiude l’attività

- 3 Feb - Perde il controllo dell’auto e finisce in una scarpata

- 29 Gen - Lupo in strada, a ridosso delle abitazioni (Video)

- 5 Feb - Nasce il Gruppo Fai Giovani Piceno

- 6 Feb - Picchiano un ragazzo, ma per sbaglio: condannati tre ascolani

- 30 Gen - Trent’anni di Croce Verde: domenica una grande festa con il coinvolgimento della città