La Pasqua, breve storia di una festa “mobile” che ha attraversato il tempo mantenendo le tradizioni più radicate

di Gabriele Vecchioni

Oggi, 20 aprile, ricorre una delle festività religiose più importanti dell’anno, la festa “mobile” della Pasqua che è diventata, col tempo, anche una rilevante festa civile. L’articolo ripropone brevemente la storia della sua influenza nella vita della società.

Prima di approfondire la storia della festività così come la viviamo oggi, vediamo il significato della Pasqua nelle diverse religioni che la celebrano, cominciando dalla più antica, la Pesach (Pascha in aramaico, la lingua parlata ai tempi di Gesù), la Pasqua ebraica. La parola viene dal termine ebraico legato al concetto di “passaggio”. Era una festa celebrata già da molti secoli prima di Cristo: il motivo è raccontato nel capitolo dell’Esodo del Vecchio Testamento, la parte della Bibbia “comune” a ebrei e cristiani. Senza dilungarci nella ripetizione della storia, peraltro già ben conosciuta, delle nove piaghe d’Egitto, ricordiamo che l’angelo (o l’alito) del Signore, intervenuto per uccidere i primogeniti degli egiziani, “passò oltre”, salvando quelli degli israeliti. Della Pasqua ebraica, che cadeva (e cade) di sabato e non di domenica come la “nostra”, il Cristianesimo ha mantenuto la tradizione alimentare del consumo rituale dell’arrosto di agnello, raccontato nella Bibbia.

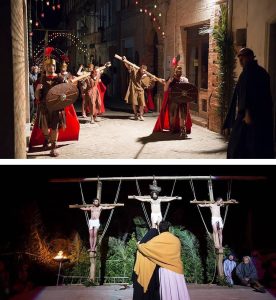

Manifestazione del Venerdì Santo. “L’uomo della Croce” a Pagliare di Spinetoli (ph Cronache Picene)

La Pasqua cristiana ha un altro significato. Ripercorriamo brevemente la storia narrata nel Nuovo Testamento, dopo aver ricordato che essa ha radici legate al quella ebraica. L’Ultima Cena di Gesù con gli Apostoli ha luogo il giovedì sera, per celebrare l’inizio della Pasqua, che sarebbe avvenuta il sabato seguente. Gesù era ebreo ed è proprio durante i festeggiamenti della Pesach che viene tradito da Giuda Iscariota che lo vende ai sacerdoti del Sinedrio.

Cristo aveva preannunciato il tradimento proprio il giovedì, durante l’Ultima Cena.

Alla rievocazione della Passione di Cristo nel Venerdì Santo di Monte San Pietrangeli partecipano 250 figuranti (ph Cronache Fermane)

Il venerdì è il giorno fatale: viene condannato a morire e, dopo aver subìto il doloroso percorso della Passione, viene crocifisso sul Gòlgota e muore. Il sabato è il giorno durante il quale per la Chiesa cattolica è un “giorno di lutto” per la morte di Gesù Cristo.

La domenica, infine, è il giorno quando, secondo il racconto della Bibbia, le tre Marie vanno al sepolcro e trovano l’angelo che rivela loro la Resurrezione di Cristo.

Per la religione cattolica, la Pasqua è il momento in cui Gesù vince la morte, diventando così il Redentore dell’umanità, salvandola con la liberazione del peccato originale (dovuto alla disubbidienza e alla superbia da parte di Adamo ed Eva che avevano mangiato il frutto dell’albero della conoscenza del bene e del male).

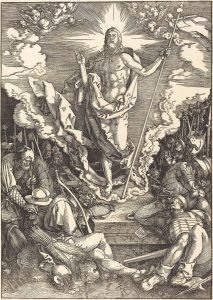

La Resurrezione, xilografia di Albrecht Dürer (1510-1511) conservata alla National Gallery of Art di Washington

Il momento liturgico moderno è quello del Battesimo che porta il credente a una nuova vita, cancellando il peccato originale.

Va chiarito che il racconto biblico è un racconto simbolico, da non prendere alla lettera e il peccato originale va inteso come una non-fiducia nei confronti di Dio, stabilendo autonomamente cosa è bene e cosa è male.

La celebrazione della Pasqua. La Pasqua è la festività più importante della religione cristiana, anche più del Natale, e viene introdotta dalla Quaresima che inizia il giorno delle Ceneri ed è il periodo di quaranta giorni che ricorda l’isolamento nel deserto di Gesù Cristo per pregare e la sua resistenza alle tentazioni diaboliche.

Una piccola digressione sull’usanza dei cattolici di segnarsi la fronte con la cenere in questa occasione: il solenne, suggestivo rito dell’imposizione delle ceneri, in testa o sulla fronte, che il sacerdote effettua durante la celebrazione liturgica ha un significato simbolico, legato alla caducità della vita umana (nel capitolo della Genesi, Dio scaccia Adamo ed Eva dall’Eden con le parole: «Ricordati uomo, che polvere sei e polvere ritornerai»). Questo segno esteriore è citato più volte nella Bibbia che riporta episodi di personaggi che si cospargono il capo di cenere, in segno di umiltà e penitenza. Il periodo di penitenza e di digiuno è importante per tutte le religioni monoteiste: i cristiani lo celebrano con la Quaresima, i musulmani con il mese di Ramadan e gli ebrei con il Kippur.

A Monterubbiano, negli anni pari, la Processione del Cristo morto segue una bara progettata dal Sacconi (progettista dell’Altare della Patria), issata sul “Trionfo”, ottocentesco monumentale carro dipinto e illuminato (ph Cronache Fermane)

Ma torniamo alla festività della Pasqua.

La Pasqua è una delle ricorrenze mobili del calendario liturgico, cioè una delle feste che non si celebrano in una data fissa ma ogni anno in un giorno diverso. Non è l’unica festa religiosa mobile: altre sono, per esempio, l’Ascensione e la Pentecoste, legate peraltro alla celebrazione pasquale.

La Pasqua è una festa mobile perché la data viene calcolata in base al calendario lunare; la solennità viene celebrata nella prima domenica dopo la prima luna piena successiva all’equinozio di primavera. Fu il Concilio di Nicea (antica città della Bitinia, nell’odierna Turchia), convocato dall’imperatore Costantino nell’anno 325 (esattamente 1700 anni fa), a stabilirlo; per inciso, nel corso dell’importante convegno ecumenico fu fissato, per i secoli futuri, il testo esatto del Credo (il Credo niceno-costantinopolitano), la preghiera che viene recitata dai fedeli durante la celebrazione della messa.

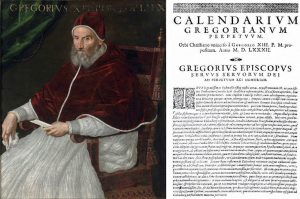

Papa Gregorio XIII Boncompagni (ritratto da Lavinia Fontana, sec. XVI) e, a destra, la Bulla che introdusse il calendario riformato

Il Concilio decretò che «la Pasqua si sarebbe celebrata nella prima domenica successiva al primo plenilunio di primavera» e l’inizio della primavera fu fissato, per convenzione, al 21 marzo. Il plenilunio, cioè la condizione di luna piena, può capitare nei 35 giorni compresi tra il 22 marzo e il 25 aprile: ecco spiegata la variabilità della data della ricorrenza.

La data della Pasqua. Il calcolo della Pasqua veniva effettuato nelle Chiese cristiane in base al calendario giuliano, calendario solare promulgato da Giulio Cesare (che era anche Pontefice massimo, suprema autorità religiosa dell’epoca) nel 46 AC e rimasto in vigore per secoli. Nel 1582 (1628 anni dopo!) Papa Gregorio XIII introdusse la riforma del calendario abolendo, per decreto, ben dieci giorni (si passò, in un sol colpo, da giovedì 4 ottobre a venerdì 15 ottobre).

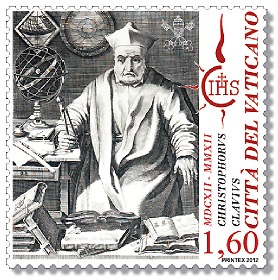

Il religioso e matematico tedesco Cristoforo Clavio (qui effigiato in un francobollo della Città del Vaticano) diede un contributo fondamentale alla creazione del nuovo calendario

Alla realizzazione del calendario contribuì, in maniera decisiva, il religioso e matematico tedesco Cristoforo Clavio.

Il calendario gregoriano fu rapidamente adottato da quasi tutti i Paesi, per usi civili e religiosi, ma in quelli di religione cristiano-ortodossa si continuò a usare, per le date liturgiche, il calendario giuliano.

Per questo motivo, il Natale ortodosso cade il 7 gennaio (per le feste fisse lo sfasamento è di 13 giorni) mentre per la data della Pasqua c’è una diversa discordanza, rispetto a quella cattolica. Quest’anno, la data è la stessa, il 20 aprile, un evento verificatosi già nel 2014, ma già l’anno prossimo ci sarà una differenza di una settimana (5 e 12 aprile) e nel 2027 sarà di ben 35 giorni (28 marzo e 3 maggio), cosa peraltro già avvenuta l’anno scorso.

Il Seder, tradizionale piatto che si consuma durante la Pasqua ebraica, con il pane azzimo, secondo un preciso rituale

La Pasqua oggi. Oltre al significato simbolico religioso, nel corso degli anni le celebrazioni pasquali civili hanno accolto tradizioni pagane connesse all’arrivo della primavera e altre legate alla convivialità: ecco allora il coniglio (simbolo della primavera), la colomba (auspicio di pace ma anche classico dolce del periodo pasquale), le uova di cioccolato (derivate dal simbolo di rinascita, l’uovo), i pranzi in famiglia e, infine, i picnic del Lunedì dell’Angelo (la Pasquetta), una festa nata per “allungare” la festa.

A proposito di quest’ultimo giorno festivo, radicatosi nel nostro Paese nel secondo Dopoguerra, il Lunedì dell’Angelo intende celebrare il cherubino che, davanti al sepolcro vuoto, annunciò la Resurrezione di Gesù Cristo alle Tre Marie (identificate dalla tradizione come Maria di Màgdala, la Maddalena, Maria di Clèofa, madre di Giacomo il Minore, e Maria Salome).

Le tradizionali uova rosse decorate della tradizione ortodossa, simbolo di rinascita

Per quanto riguarda la tradizione delle uova, essa è andata affermandosi dall’epoca medievale; in realtà, il dono-scambio di uova in occasione di festività primaverili è un’usanza antichissima, conosciuta già nell’Egitto e nella Grecia pre-cristiana. In epoca moderna, l’uovo decorato è stato sostituito da quello di cioccolato.

La recente diffusione del coniglio di Pasqua proviene dall’Europa orientale ed è stata cooptata prima in Germania (sec. XVII) e poi dai paesi di cultura anglo-sassone. Ora il coniglio è “diventato” di cioccolata e si vende al supermercato.

Torna alla home page

Per poter lasciare o votare un commento devi essere registrato.

Effettua l'accesso oppure registrati

- 20 Apr - Pasqua in rosso con la Desmosedici di Pecco Bagnaia (0)

- 31 Mar - I dissuasori di velocità non dissuadono gli automobilisti: limite di 30 km/h troppo basso o installazioni poco utili? (0)

- 31 Mar - Atletico Ascoli, l’impresa corsara ad Ancona è un trofeo per la bacheca (0)

- 31 Mar - Le cicliste del BTC City Lubiana, Zhiraf – Ambedo pronte per la nuova stagione (0)

- 31 Mar - La partita dal divano: Ascoli, scialbo il pareggio, gustoso il punto (0)

- 31 Mar - Dall’Eremo di San Giorgio agli affreschi scomparsi: appello di Italia Nostra per la salvaguardia del patrimonio (0)

- 31 Mar - Chiusura della superstrada e disagi, giornata campale (0)

- 31 Mar - Samb-Sora, quasi un match point: fondamentale andare a Teramo sul +9 (0)

- 31 Mar - Appignano, le piogge abbondanti franano i calanchi, chiusa la provinciale (0)

- 31 Mar - Vela, “Adrenalina” vince il Campionato Primaverile Orc (0)

- 31 Mar - Ascoli-mare, auto si ribalta e finisce contro il guardrail (0)

- 31 Mar - “Noi ci siamo!”, nasce la Consulta Giovanile (0)

- 31 Mar - Malesseri durante la gita:

chiusa pizzeria a Napoli (0) - 31 Mar - Campionati regionali di pattinaggio, Rollergreen sugli scudi (0)

- 31 Mar - Aggressione in Carcere, il Sappe: «Folle chiudere gli ospedali psichiatrici giudiziari» (0)

- 31 Mar - Unione Rugby sconfitta a Roma (0)

- 31 Mar - All’ospedale “Mazzoni” arriva il primo robot chirurgico “Mako” (0)

- 31 Mar - A14, camion in fiamme: l’autista stacca la motrice ed evita il peggio (Video e foto) (0)

- 31 Mar - Il vicecomandante della Polizia Municipale Giuseppe Brutti va in pensione dopo 42 anni di servizio (0)

- 31 Mar - Illuminazione pubblica, Muzi: «Servono investimenti da parte del Comune» (0)

- 11:45 - Pasqua in rosso con la Desmosedici di Pecco Bagnaia

- 10:03 - La Pasqua, breve storia di una festa "mobile" che ha attraversato il tempo mantenendo le tradizioni più radicate

- 09:43 - Incendio in appartamento: paura a Carassai

- 09:18 - Incendio Italservizi, notte di lavoro per Vigili del fuoco e operai comunali (Video e foto)

- 08:38 - Tanti auguri a Fiorella Minervini che oggi compie 80 anni

- 08:00 - Pasqua: «Tutto, nella Passione di Gesù, è per noi»

- 20:20 - Ascoli partito alla volta di Sestri Levante, intanto la Primavera conquista altri tre punti pesanti

- 19:04 - L'attrice ascolana Giorgia Fiori protagonista nel film "Due famiglie un funerale"

- 17:59 - Incendio alla Italservizi, vietato il consumo di vegetali coltivati nel raggio di un chilometro

- 17:01 - Matteo Terenzi trionfa alla “Roma per Tutti”: doppia vittoria per il giovane velista sambenedettese

- 16:00 - A14, chiusa per una notte l'entrata della stazione di Grottammare

- 15:31 - Ballarin, approvata la convenzione con la Fondazione Carisap

- 14:00 - Medici di famiglia, crisi anche nelle Marche: no al "Ruolo Unico" tra raccolta firme e pressing alla Regione

- 12:11 - Grosso incendio nel capannone della Italservizi a Porto d'Ascoli

- 11:30 - In Riviera c’è anche il Presepe Pasquale: grande opera dell’artigiano Ciaralli (Foto e Video)

- 10:42 - Poste Italiane condannate a rimborsare due risparmiatori: confermata la sentenza dal tribunale di Ascoli

- 09:23 - Maraldo ai sindacati: «Sviluppo ulteriore del dialogo e reciproca collaborazione»

- 08:31 - Attenzioni non ricambiate e molestie: condannato 55enne, la vittima una giovane ascolana di 21 anni

- 08:22 - Pasqua, dall'Esercito uova di cioccolata per i bambini ricoverati al "Mazzoni"

- 21:13 - Samb, quante ne ha indovinate Palladini: da Lonardo a Zini e Paolini per finire con Chiatante

- 11 Apr - Addio a Francesca Giorgi, aveva combattuto con forza la malattia

- 13 Apr - Samb in C, esplode la festa: «Vogliamo Ascoli»

- 10 Apr - A Teramo la Samb non sarà sola: tifosi presenti nel settore ospiti nonostante le limitazioni

- 15 Apr - Lutto nel Piceno per Alessandro Ballatori: aveva solo 14 anni

- 15 Apr - Rimane vittima di un colpo d’arma da fuoco: muore uomo di 75 anni

- 18 Apr - Altro furgone “vittima” del sottopasso di Via del Commercio

- 12 Apr - Le storie di Walter: Caciola e Falecò

- 18 Apr - Massimo Boldi tra le cento torri: l’icona del cinema italiano in visita ad Ascoli

- 18 Apr - Ascoli e via D’Ancaria ricordano l’oste “Middio” e Adele Cappelli

- 18 Apr - Tre giorni a Sestri Levante-Ascoli, Pulcinelli sui social: «Club non più in vendita»

- 17 Apr - Monti della Laga, motocrossisti mascherati intimidano una coppia di ambientalisti

- 14 Apr - Ascoli, al via i lavori per la nuova area sosta camper al Pennile di Sotto: apertura prevista a settembre

- 19 Apr - Grosso incendio nel capannone della Italservizi a Porto d’Ascoli

- 15 Apr - Alla piazzetta delle Caldaie tutti col naso all’insù per lo ‘spettacolo’ della demolizione di un edificio (Video)

- 13 Apr - Spazzafumo euforico: «Siamo pronti per il derby con l’Ascoli che certamente si salverà»

- 13 Apr - Brutta beffa per l’Ascoli, la Torres passa al 95′ (1-2): per la salvezza c’è ancora da lottare

- 15 Apr - Teramo-Samb 1-2, ricorso respinto, risultato omologato, Moretti squalificato per una giornata

- 10 Apr - Al teatro Ventidio Basso irrompe il fascino di “Madame Butterfly”

- 14 Apr - Re Ottavio IV, sarà lui a decidere se guiderà la Samb anche in futuro

- 14 Apr - Michele Rea: «L’ergastolo lo stiamo scontando noi, non l’assassino di Melania»

Rss

Rss Facebook

Facebook